|

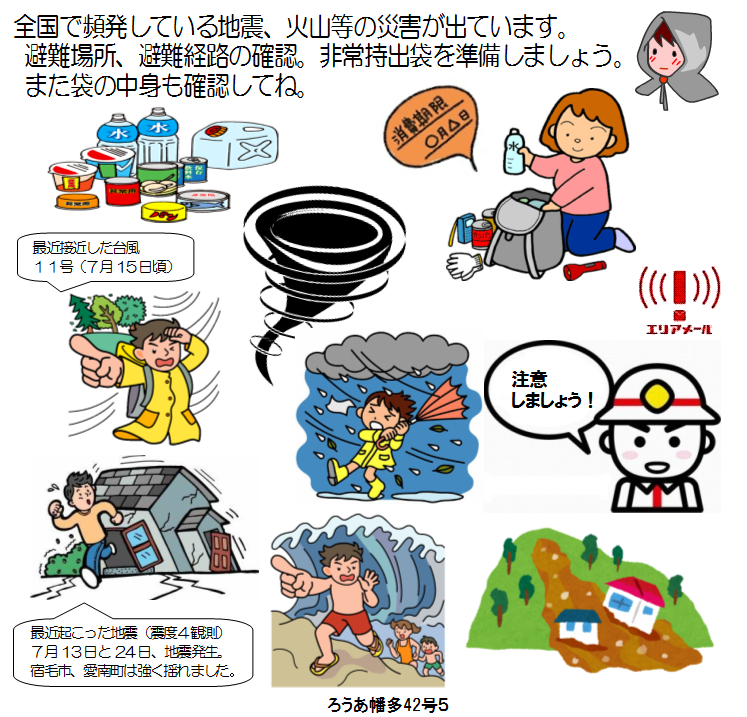

災害発生時における速やかな対応を目指して「西部防災対策協議会」を7月16日に立ち上げました。そして、9月29日(土)に第2回協議会が四万十市社会福祉センターにて行われました。各々の地域で「手話を必要とされている人」の住む家を把握できるよう、幡多地域全体のマップに各サークルが作成したマップを集約しました。一目で見て分かるようにシールで色分けしています。集約した幡多地域全体のマップは、西部設置通訳事務所にて保管することになりました。 台風発生時には、グループLINE(幡多支部会員や西部防災対策協議会関係者)やメールを活用して安否確認の訓練を行いました。まだ、試行錯誤の段階ですが、より聴覚障害者が安心して暮らせるように様々な議論をしています。次回は他団体(消防団や市役所など)との取り組みや、災害後の対策について話し合う予定です。 |

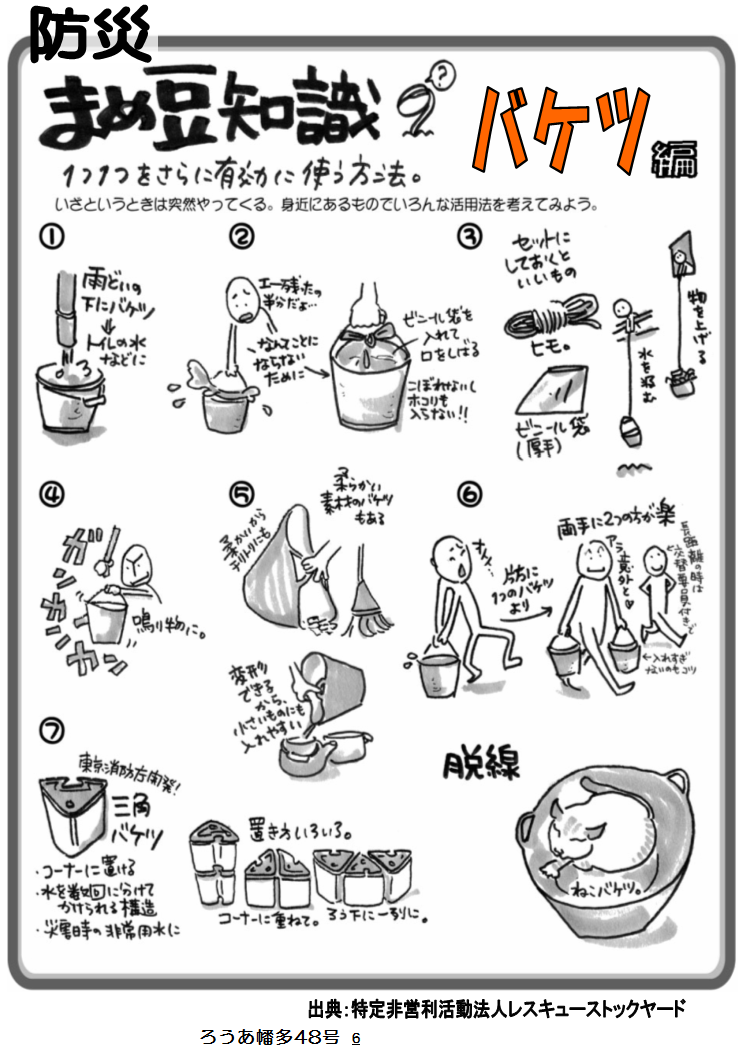

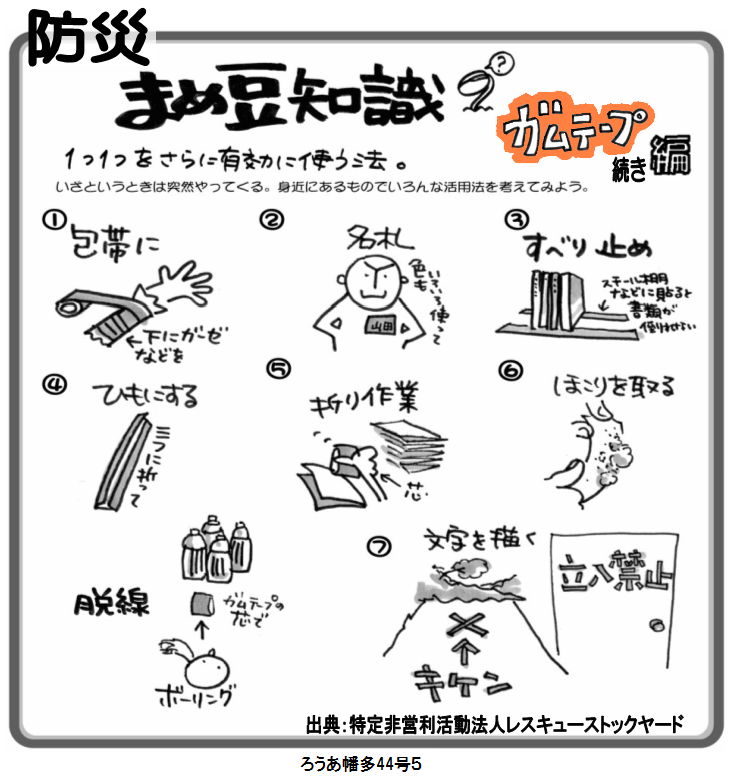

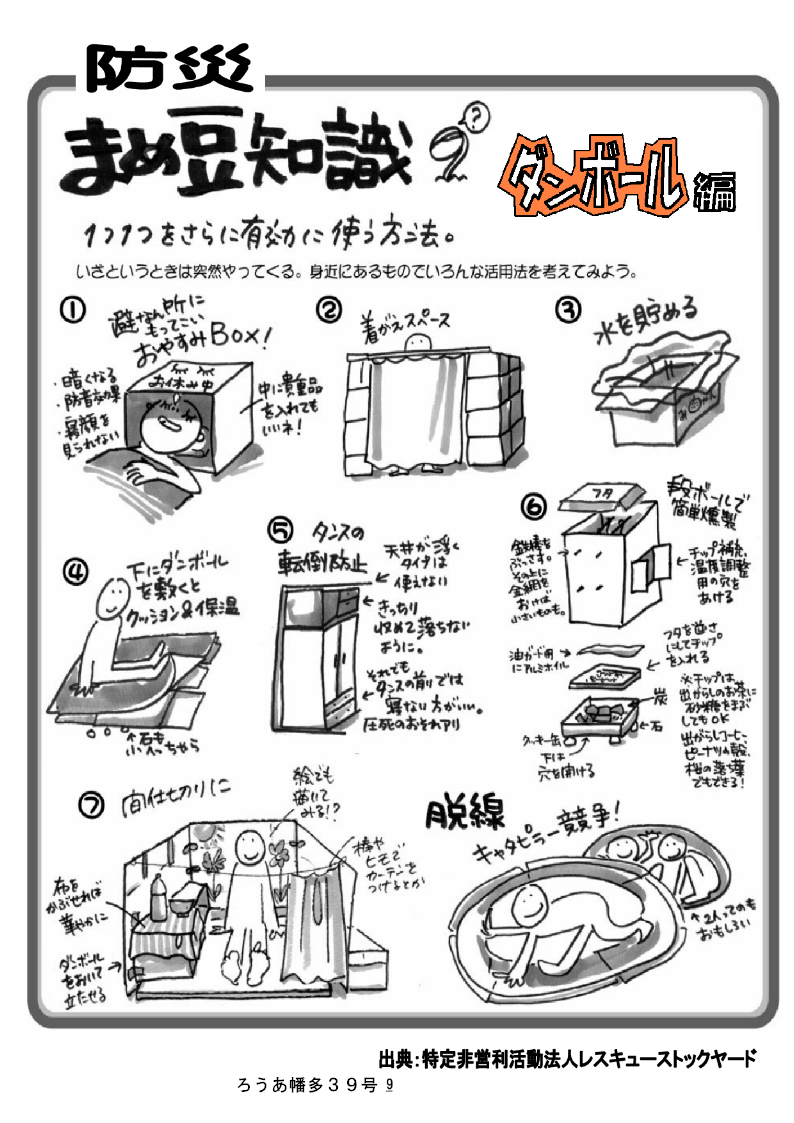

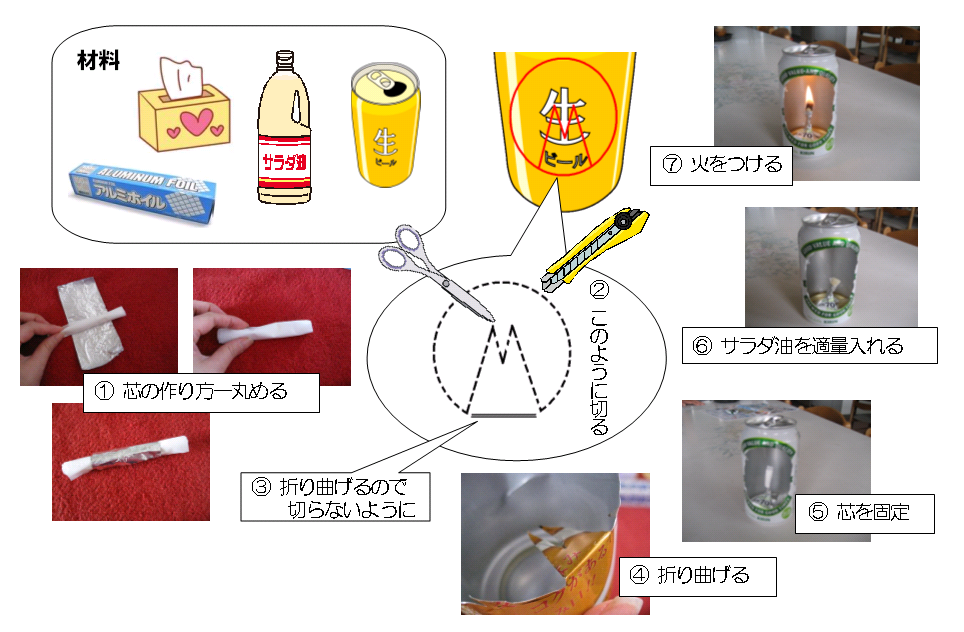

| イラストで見る防災・減災 |

|

パソコンやスマホで見れます。 イラストで見るので、とても分かりやすいです。その中に手話単語が出ていました。私たちも災害について知識を深めましょう。 |

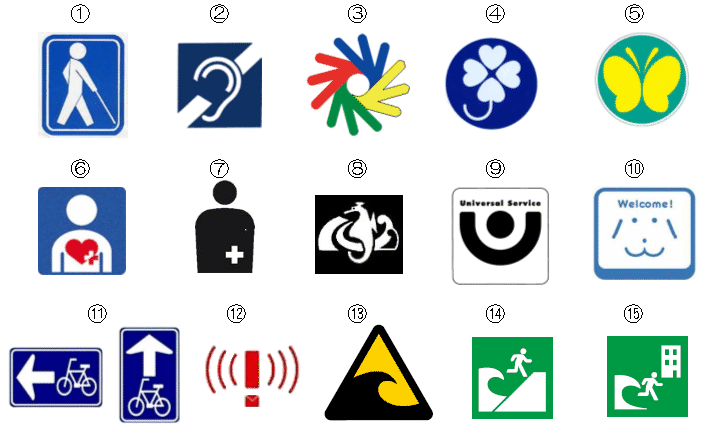

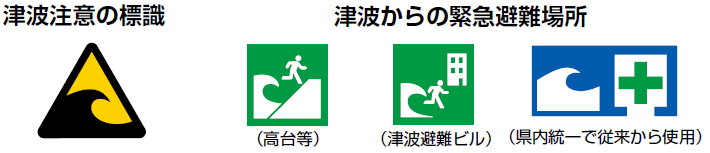

| 避難場所 |  |

|

|

|

【避難場所は、あくまでも避難をする場所であるため、水や食料の備蓄はありません。】 |

| 避難所 |  |

|

【※避難場所に避難後、避難所へ移動します】 |  |

|

|

「電話お願い手帳」アプリ NTT西日本では、耳や言葉の不自由な方向けに、外出先でのコミュニケーションツールとして1983年より「電話お願い手帳」(冊子版)を継続して発行してまいりました。近年、インターネットに接続できる携帯端末(スマートフォン、タブレット、フィーチャーフォン等)の普及が進んでいることを踏まえ、「電話お願い手帳Web版/アプリ版」を提供しております。ぜひご利用いただきますようお願いいたします。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

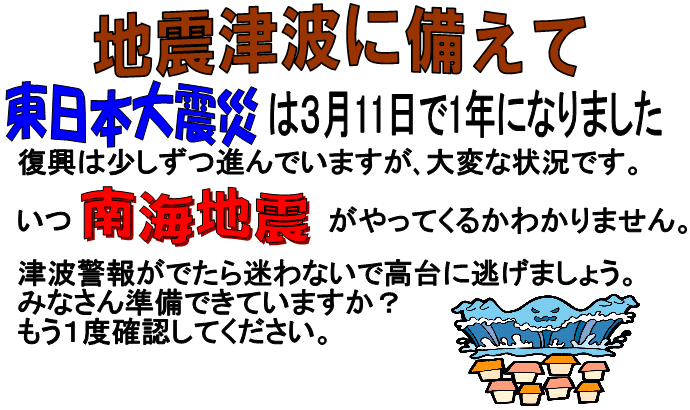

| 南海トラフ(なんかいトラフ)は、四国の南の海底にある水深4,000m級の深い溝(トラフ)のこと。非常に活発で大規模な地震発生帯である。 |

| 東日本大震災 3年になりました |

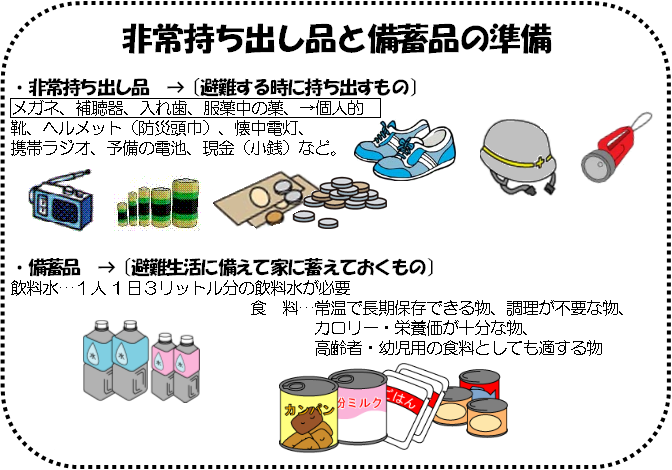

| 各家庭で地震対策 1、家の内外の危険個所チェック 2、家具などの配置、安全対策 3、家の中の整理整頓 4、非常持出品のチェック 5、消火器などの消火の備え |

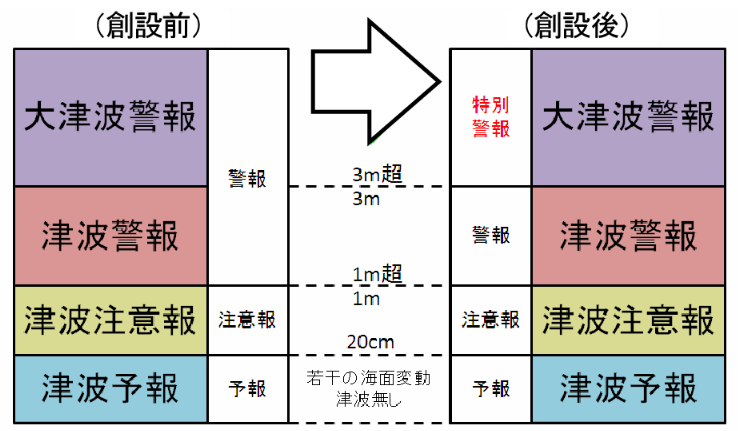

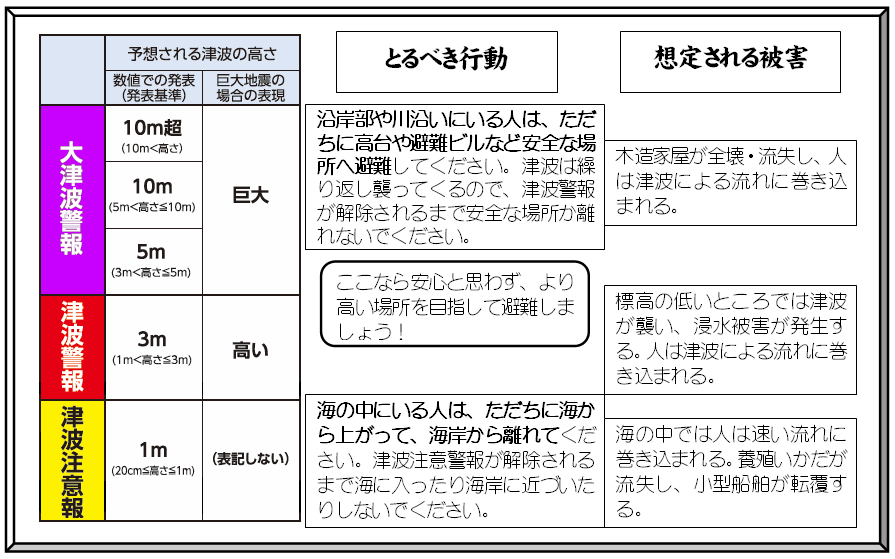

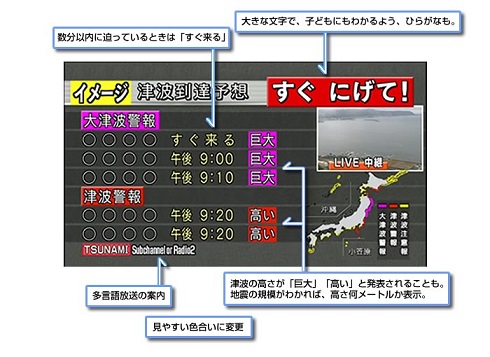

津波から身を守る [教訓] ●大きな揺れを感じたら、すぐに避難する。 ●ここなら津波は来ないだろうと思い込むのは危険である。 ●過去の津波経験がマイナスに働くことがあり、経験にとらわれないことも重要である。 |

| 備えるものを確認してください。 |

|

情報必需機器 ・携帯電話 ・テレビ ・ラジオ 心構え ・家族会議 ・持ち物の確認(非常用持出袋の中身)・就寝時に身の回りを確認 ・避難場所の確認 ・体を鍛える 連絡方法 ・緊急メール ・FAX番号 ・メモするための紙とペン ・安否の確認手段 手話通訳 ・手話サークルで地震対策会議を行う 被害拡大防止 ・家具、テレビ、冷蔵庫などの固定 ・自宅の耐震改修 ・窓ガラスの飛散防止対策 ・火災警報器の取り付け ・消火器の設置 発生後 ・ガスを止める ・ブレーカーを止める ・戸を開けておく ・笛(救出時) ・車のキーはそのまま(運転時) 代用 ・ランタン ・サランラップ ・雨水 ・バケツ 料理 ・カセットコンロ《あると助かる》 備蓄食品(3〜5日位) ・水 ・インスタント食品 ・保存菓子 ・缶詰 持ち物 ・懐中電灯 ・電池 ・靴 ・防寒服 ・ヘルメット ・軍手 ・毛布 ・衣類、着替え ・お金(現金) ・保険証 ・携帯電話 ・バッテリー(充電器) ・ペーパー ・ラップ ・ゴミ袋 ・応急医療品 ・万能ナイフ ・救命ベスト |

|

【個人】 ・飲み薬 ・補聴器 ・めがね ・入れ歯 【子供用】 ・粉ミルク ・オムツ ・食品 ・お菓子 ・着替え |

|

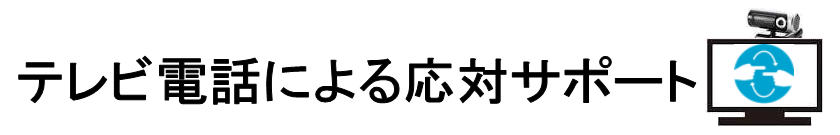

docomoのお店に入るとスタッフが迎えます。「手話サポート」をお願いするとPCを使ったテレビ電話で、手話通訳してくれます。 携帯電話の新規契約・機種変更などのご相談や操作方法に関するお問合せを通訳してくれます。 |

|

その手話スタッフ(PC画面)にインタビューをしました。 内容は次の通り。 ・docomo手話サポートセンターは東京にあります。 ・手話のできるスタッフは7名いますが、毎日常駐しているのは3名。 ・365日休みなしで全国からお問い合わせが入ってきます。 |

|

|

←「手話サポート」のマークは設定店のみに貼っています。 ・手話サポートを導入している店舗は愛媛県と高知県に11店舗あります。(2013,7,1現在) 愛媛県7店舗 ドコモショップ宇和島店、ドコモショップ八幡浜店、ドコモショップ重信店、ドコモショップライブルク店(松山市南江戸)、ドコモショップ愛媛店(松山市宮西)、ドコモショップ今治店、ドコモショップ新居浜国道店 高知県4店舗 ドコモショップ土佐店、ドコモショップ高知店、ドコモショップ潮江店、ドコモショップ南国店 幡多地域に一つあったらいいなぁ(~_~;) |

| 窓口に手話スタッフが常駐している店はありますが、遠いです。 東京(丸の内)「関東・甲信越 ドコモ・ハーティプラザ 」と、大阪(梅田)「関西ドコモ・ハーティプラザ」です。 手話を使う聴覚障がい者がよく利用しているそうです。 ※「ドコモ・ハーティプラザ」とは… ユニバーサルデザインの考え方にもとづいた、設備と対応の充実店舗です。 県内どこかのドコモ店舗にちょっと手話ができる方がいると思います。 |

|

・他に簡易筆談器はドコモショップ全店に用意してあります。 |

|

|

【アンケートの結果】 ▲「はい」と答えた方11名。(回答重複) 1、 懐中電灯(ミニライト、ペンライト)5名 2、 ホイッスル(笛)4名 3、 飴、キャラメル 2名 4、 防寒シート、レクキューブランケット2名 5、 防災バンダナ 2名 6、 防災セット 1名 7、 携帯用トイレ 1名 8、 SOSカード 1名 |

| 自分の必需な防災グッズを日常的に携帯しよう! □.懐中電灯(ミニライト、ペンライト) □.笛、ホイッスル、防犯ブザー □.ウエットティッシュ □.生理用品 □.ティッシュペーパー □.携帯用トイレ □.防寒ブランケット(防寒シート) □.使い切りタイプのカイロ(季節により) □.金融機関やカード会社の連絡先メモ □.救急医療品、薬(カットバン等) □.水500ml×1本 □.チョコレート、飴、キャラメル等 □.マスク □.タオル、ハンカチ □.メガネ、補聴器、電池 □.携帯電話、充電器 □.小銭 □.地図 |

・空ボトルの中にライター、電池、メモ帳、ペン、保険証のコピー等を入れる。 ・ボトル→ 避難所で飲料水をもらう時に活躍。 ・テレカ→ 災害時は公衆電話が優先されるのでテレカも持っておいたほうがいい。 ・カッパ→ 持ったほうがいい。 ・歯ブラシ→ 一日でも歯磨きできないことがこんなに苦痛。(臭う) ・金融機関の連絡先をまとめて持つ。《家にカードや通帳を置いてきても引き出し等ができます》 ・防災用リュックサック→ 普通のリュックサックは燃えやすいので火が移ってしまう。 ・家族の写真、軍手、下着、連絡メモ。 ・一次用品(ヘルメット、ラジオ、携帯電話、現金、医薬品類、ライト等)だけは常に持ち歩く。二次持ち出し用品は家か車に用意。 ・アルミのブランケット 避難中とても重宝。 ・塩飴(夏場など塩分補給に) ・携帯電話は電灯の代わりになる。 ・5〜6時間以内に徒歩で息切れせず帰宅できるように体を鍛える。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

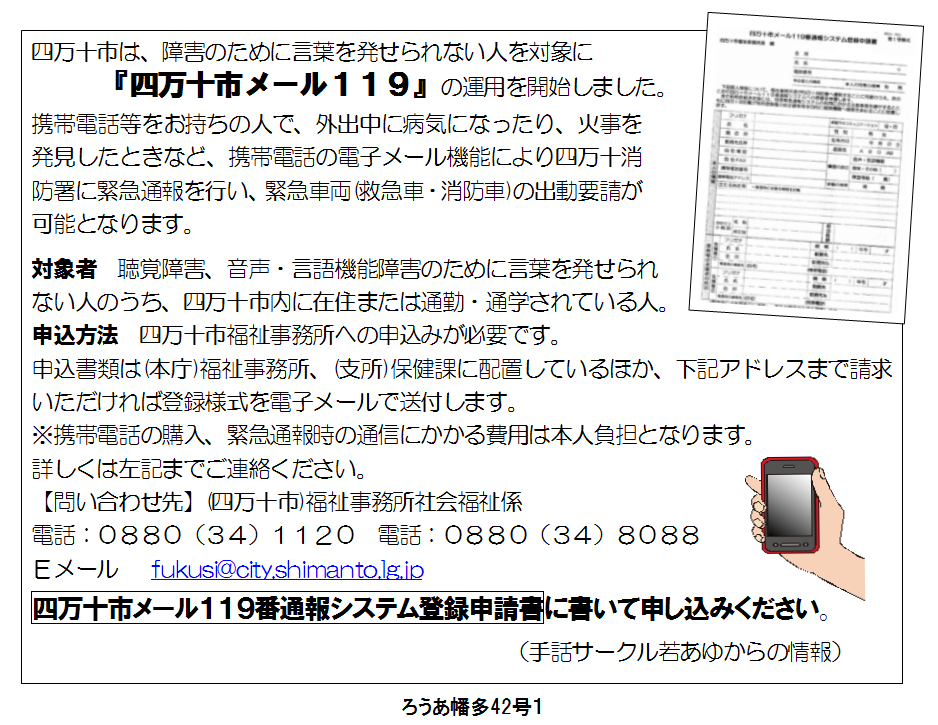

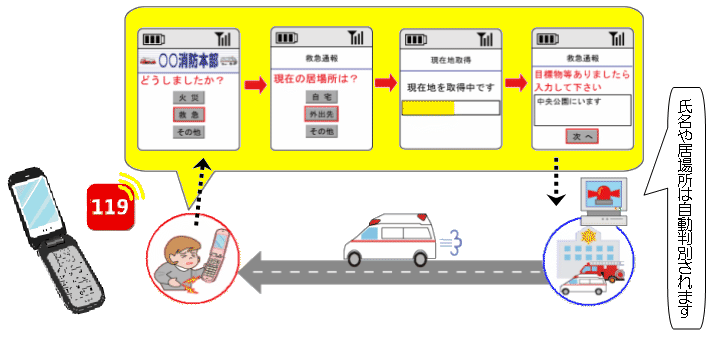

「ガチャピー」は、 聴覚・言語障がいの方々が簡単に携帯電話で「119通報」できるシステムです。 一般の方もOKです。 また災害時の「安否確認」にもご利用いただけます。 |

|

【簡単操作】 ・簡単なケータイ電話の操作だけです。 ・自分の携帯電話の画面上で「救急」「火災」のどちらかを選ぶだけ! ・外出先でも「自分の居場所」を消防に通報することができます。 ・GPS機能が無い携帯電話でも、外出先から通報する事ができます。 ・災害時、ご家族への「安否確認」も簡単操作で行えます。 ・携帯電話は、3キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)に対応しています。 |

| 説明会に市会議員と福祉課の職員にも来て頂きました。高知県ではまだガチャピーを導入していないので、早く導入してくれると嬉しいですね。 |

|

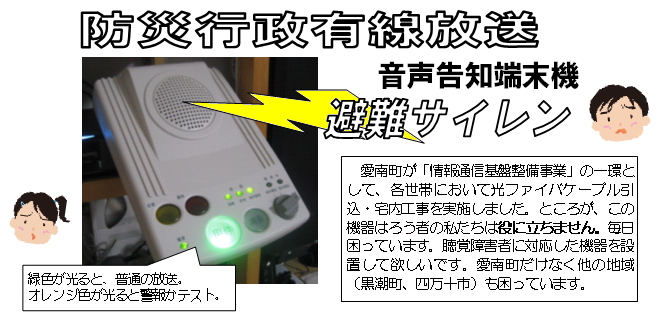

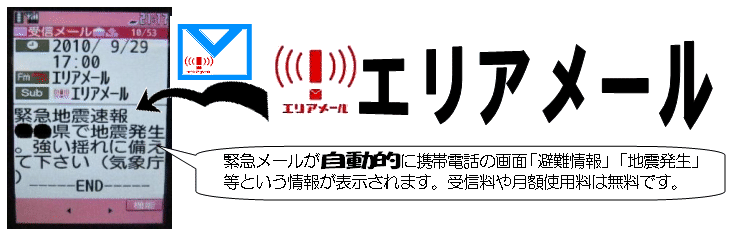

| 高知市では、 2010年10月1日より緊急速報「エリアメール」サービスを開始しました。 宿毛市では、 2011年7月19日より災害時等の緊急速報「エリアメール」サービスを開始しました。このサービスは、市内のNTTドコモの携帯電話利用者に対し、一斉に緊急地震速報や災害・避難情報を配信するサービスです。 災害時等緊急速報 四万十市では、 2011年8月15日より災害時等に避難勧告、避難指示、津波警報等の緊急速報を流すことができる「防災情報メール(エリアメール)」サービスを開始しました。一斉に災害や避難情報をメールで配信するサービスで、県内では高知市、宿毛市、安芸市に続いて導入しました。 愛南町 では、 (愛媛新聞 2011年12月1日) これまで災害が発生した場合、防災行政無線により災害情報等をお知らせしていましたが、屋外等では放送が聞き取れないことがありました。今回、これらの問題を解決するため、NTTドコモの緊急速報「 |

|

高知県では 全部そろいました。 |

|

|

対応機種等のお問い合わせ サービスを受けるには、エリアメール対応機種が必要となり、機種によっては対応していない場合もありますので、ご自分の機種が対応しているかどうか、一度ご確認ください。 |

|

平成22年12月1日から、 これは、地震・津波情報、気象注警報、土砂災害警戒情報、河川洪水予報、国民保護情報など、防災情報や緊急のお知らせを、お手持ちの携帯電話やパソコンに電子メールで配信するサービスです。どなたでもご登録いただけますので、ぜひご活用ください!! |

|

月額使用料、通信料、情報料は無料。 |

|

・au(KDDI)ホームページ(緊急地震速報) ・ソフトバンクホームページ(緊急地震速報) 月額使用料、通信料、情報料は無料。 |

|

|

|

| 前回「ろうあ幡多27号」に掲載しましたのでもう一回見て下さい。 |

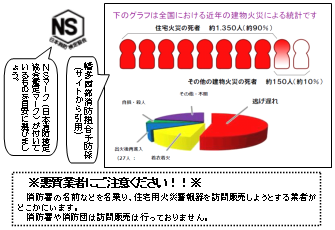

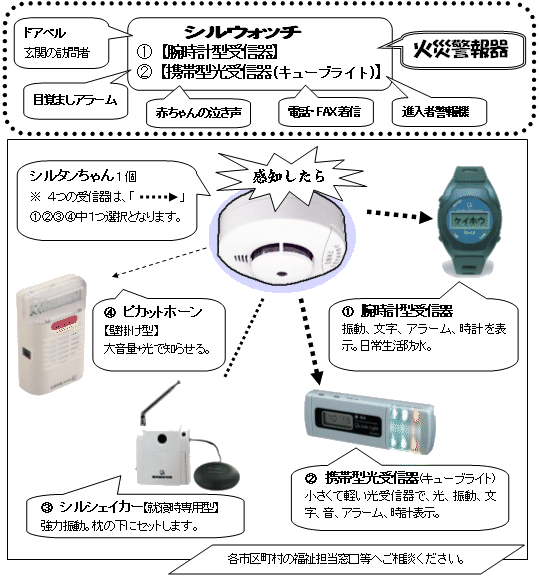

新発売 「光る警報ブザー」 住宅用火災警報器と接続して「フラッシュ光」と「音」で火災を知らせる。(パナソニック) |

新発売 「ブザーライト」 補助警報装置火災の発生を、室外の人に対しても強力な光と大音量のブザーでお知らせする補助警報装置 |

新発売(29号掲載) |

| 2011年3月 読売新聞 一部コピー 聴覚障害者用光る警報器、公共施設に義務化へ 総務省消防庁は、空港や駅、ホテルなど公共施設に対し、光を点滅させて知らせる聴覚障害者用火災警報器の設置を義務付ける方針を決めた。 消防法施行規則を改正し、ベル音などで異常を知らせるだけでなく、同時に光も使って伝えるよう求める。 新築施設を対象に2013年度からの適用を目指す。 火事の際、聴覚障害者は火災警報器の音や館内放送が聞こえず、ホテルなどへの宿泊や1人での行動に不安を覚える人が多いという。一方で、消防車のサーチライトの明かりでぼやに気づいたというケースもある。 現行の規則には、自動警報器の音の大きさや設置場所に関する規定はあるが、音以外についての基準は示されていない。ストロボのような閃光(せんこう)を繰り返して火災を知らせる警報器が市販され、聴覚障害者が自宅に取り付けるなどしているが、公共施設に関しては、施設整備マニュアルで「警報装置は光及び音声」と示している東京都の施設やホテルなど、設置は一部にとどまっている。 |

|

| 警察 耳や言葉の不自由な方から警察への緊急通報は 「ファクス110番」へ 「ファクス110番」は、平成8年に全国都道府県での設置が完了しました。 専用ファクス番号などはお住まいの都道府県警察ヘお問い合わせください。 |

|

| 消防・救急 耳や言葉の不自由な方から消防・救急への緊急通報は 「ファクス119番」へ 消防・救急でも、各市町村で「ファクス119番」が導入されています。 詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。 |  |

|

サービスカーの予定到着時刻もファクスで受け取ることができます。 また、メールでの救援依頼も受け付けています。 ただし、メールの救援依頼は事前登録が必要です。 身体障がい者の方は個人的に申請により入会金が無料となります。年会費4000円。 お申し込み時に障がい者手帳を確認させていただきますので、詳しくは総合案内サービスセンターまでご連絡ください。 JAF 高知支部 TEL 088-882-0311 FAX 088−882−0310 ※お問い合わせは「JAFロードサービス」(http://www.jaf.or.jp/)のホームページ |

|

|

iモード、EZweb、Yahoo!ケータイの公式サイトからもご覧いただけます。 |

| <<主な掲載内容>> ● 会員専用メニュー マイページログイン、継続手続、住所変更 ● ロードサービス 電話(ナビダイヤル・短縮ダイヤル)、GPS情報+電話、メールで救援依頼ができます。 ● JAFナビモバイル GPS情報を使って周辺の優待施設検索や条件を絞り込んでの検索ができます。 モデルドライブコースやマイドライブコースの検索ができます。 ● GS優待施設検索 JAF会員証の提示で優待が受けられるガソリンスタンドの検索ができます。 ● 新着情報 JAFからのお知らせ、ニュースなど掲載しています。 ● JAF得情報 あなたに合ったJAFのイベントや優待割引情報を掲載しています。 ● キャンペーン 最新のキャンペーン情報を掲載しています。 ● アンケート 各種アンケート&プレゼントを掲載しています。 |

|

住宅用火災警報器の設置義務化されています

住宅用火災警報器の設置義務化されています聴覚障害者向けに警報器を 総務省消防庁は6月4日、聴覚に障害がある人のために、強い光や振動などで火災を知らせる警報器の普及策を話し合う有識者検討会を設置すると発表した。11日に初会合を開き、来年3月までに規格の統一などを議論、消防法に新たな規定を設けることも検討する。 消防法改正で、来年6月までに全国の住宅に火災警報器設置が義務付けられたが、音以外の方法で火災を知らせる警報器は高価な上、法令に明確な規定がなく性能がまちまちのため、火災時に聴覚障害者が逃げ遅れるケースが指摘されていた。 最終更新:H22年6月5日 |

|

|

|

・「懐中電灯!!」 ・「冷蔵庫、冷凍庫が腐るね(~_~;)」 ・「懐中電灯を決まった所に置く」 ・「寝る時は布団近くに置く」 ・「キャンプ用ランタンを使う」 ・「埋込日常照明がついてるから安心」 ・「発電機を利用」 ・「ろうそくはいいけど、火事に気をつけよう」 ・「ご飯は携帯ガスコンロで料理」 ・「メールする」 |

|

|

|

・「飲み水だけ買っておく。風呂水は溜めておく」 ・「水道の断水連絡メールに登録したので、今後どうなるか、状況を知らせてくれる」 (水道課にFAXしたら個人のアドレスを職員が手入力でしています。) |

|

| 蛇口をひねれば、いつだって出てくる水道水。私たちは、それが当たり前の日常を過ごしている。 しかし、あるとき突然、蛇口をひねっても水が出てこないということがあるかも。 ◆日頃からペットボトルの飲料水など購入して備えておきましょう。 ◆トイレの水も、出ませんので日頃からお風呂のお湯が使えるように貯めておくと安心。 |

|

|

|

|

|

|

|

家庭では 頭を保護し、丈夫な机の下など安全な場所に避難してください。 あわてて外に飛び出さないでください。 無理に火を消そうとしないでください。 |

|

人がおおぜいいる施設では 施設の係員の指示に従ってください。 落ち着いて行動し、あわてて出口には走り出さないでください。 |

|

エレベーターでは 最寄りの階で停止させて、すぐに降りてください。 |

|

自動車運転中は あわててスピードを落とさないでください。 ハザードランプを点灯し、まわりの車に注意を促してください。 急ブレーキはかけず、緩やかに速度をおとしてください。 大きな揺れを感じたら、道路の左側に停止してください。離れる時はキーをつけたままにしてください。 |

|

街中では ブロック塀の倒壊等に注意してください。 看板や割れたガラスの落下に注意してください。 丈夫なビルのそばであれば、ビルの中に避難してください。 |

|

山やがけ付近では 落石やがけ崩れに注意してください。 |

|

消防署員は 「聴覚障がい者が困っている事の具体的な内容がわからない。このことに困っていると教えてもらえると助かります。」と…。 良い対策方法が考えることが出来ます。 困っている事、不安などとかあれば積極的に話してみたらどうでしょうか。 |

|

「Web119」 詳しい事はインターネットで見てね。 |

|

|

|

1.家の中で  |

●揺れを感じたら 地震で揺れている時間は、大きな地震の場合、数分間続くことがあります。揺れを感じたら、丈夫な机やテーブルの下にもぐるな゛として、頭を守ります。揺れで目が覚めた時は、寝具にもぐり込むかベッドの下に入り、身の安全を確保しましょう。 |

|

●揺れている間は 地震の最中には、慌てて外に飛び出さないようにしましょう。屋根瓦や看板などが落ちてきて、ケガをする可能性があります。また、はだしで飛び出すと、割れたガラスなどの破片が足に刺さることもあるので危険! 揺れが収まってから、ドアを開けて出口を確保しましょう。動く時は家の中でもスリッパを履きます。 ●揺れが収まったら 地震の後で、最も怖いのは火災。すぐに火の始末をしましょう。大きく揺れいてる最中に無理をして火を消そうとすると、大やけどをする危険があります。もし、周囲のものに引火している場合は、小さい内であれば落着いて消しましょう。 |

|

●避難する時は、 避難する時は、徒歩で必ず靴を履き、ヘルメットや防災ずきんをかぶりましょう。持ち物は非常持ち出し品など、必要最低限の物にしましょう。また、混乱状態では、正しい情報が手に入りにくい状況になります。ラジオから発表される情報を、近所の人や知り合いに聞いて行動しましょう。(日頃から近所付き合いを大切に!) |

| 2.屋外で |

●落下物に注意! 狭い路地や塀ぎわでは、瓦などが落ちてきたり、ブロックやコンクリート塀が倒れてくる危険性があるので、近寄らないようにしましょう。切れたり、ぶら下がったりした電線も危険なので注意して下さい。屋根瓦や2階建て以上の住宅のベランダに置かれているエアコンの室外機、ガーデニング用のプランターなどは落下してくることがあります。頭上にも注意しましょう! |

|

●余震に注意! 大きな地震が発生すると、その後に長く余震が続く場合があります。余震はかなり大きな揺れになることもあるので、崩れかけた建物の下などに近づかないなど、注意が必要です。 ●危険な場所には近づかない 崖や川べりは、地盤のゆるみで崩れやすくなっている場合があるので、崖や急傾斜地など危険な場所には近づかないようにしましょう。また、海や川(河口部)のそぱにいる時は、津波に弔慰してください。 |

3.運転中  |

●急ブレーキをかけず、ハンドルをしっかり握り、前後の車に注意しながら徐々にスピードを落とし、道路の左側に停車します。エンジンを切り、揺れが収まるまで車外には出ず、何とか早めに携帯からの情報を入手しましょう。避難の必要がある場合は、車のキーをつけたままにし、ドアをロックしないで窓を閉めておきます。連絡先を見えるところに書き、貴重品を持って徒歩で避難しましょう。※車での避難は緊急自動車などの走行の妨げになるのでやめましょう。 |

|

1.天気予報の確認 夏の終わりから秋にかけての台風だけでなく、季節の変わり目には大気の状態が不安定になりやすく、低気圧が台風並みに発達することがあります。また、局地的に起こる大雨などもあるので、日ごろから天気予報に注意します。 2.近所の危険箇所を確認 「山の斜面に家がある」「近くに崖がある」など、自分の家の周りにはどんな危険があるのか、普段から観察しておきましょう。皆さんの住む自治体や町内会には、『防災マップ』『ハザードマップ』という、地域の危険な場所を示した地図を発行しているところもあるので、活用してください。 |

|

●家族の役割り分担 火を消す人、ドアを開ける人、お年寄りや子供を守る人、非常持出品を管理する人など、細かな分担を決めておきましょう。 ●非常備蓄品などの置き場所 非常備蓄品、非常持出品を置く場所を決め、みんなで確認するようにしましょう。また、食べ物の賞味期限切れや、ラジオ・懐中電灯の電池が切れてないかも確認しておきます。 ●家の危険箇所を確認 家の中では、どこが安全か?、また危険な箇所はないか?確認しておきましょう。家具は地震で倒れないよう、L字金具で固定したり、置き方を工夫したりしましょう。 ●家族との連絡方法は? 「災害用伝言ダイヤル」などによる連絡方法を決め、家族が離れ離れになった時の連絡方法を考えてみましょう。 ●避難場所・避難方法の確認 家の近くの避難場所や、避難場所までの道筋を確認しましょう。また、家にいる時、畑にいる時、学校にいる時など、いろいろな場面での非難方法を考えてみましょう。 |

前回22号発行しましたが…(右記図×)→改めて

電話が通じない! |

docomo場合 iモード災害用伝言板サービス 1、メッセージ登録 ●iモードから iメニュー ⇒ 災害用伝言板 ⇒ 登録 ●1携帯電話あたり10件登録出来ます。 10件超えるメッセージは古いものから上書きされる。 ●4種類を登録出来ます。 ・「無事です。」 ・「被害があります。」 ・「自宅に居ます。」 ・「避難所に居ます。」 2、メッセージ保存期間 1つの災害でのサービスを終了するまで。 3、メッセージ確認 ●iモードから iメニュー ⇒ 災害用伝言板 ⇒ 確認 ★他社のケータイ・PHSやパソコンなどから確認 http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi ★au http://dengon.ezweb.ne.jp ★ソフトバンク http://dengon.softbank.ne.jp ★ウィルコム http://dengon.willcom-inc.com au、ソフトバンク、ウィルコム 場合それぞれ出来ます。 説明はお店に聞いて見てね。 |

我が家の非常用持出品 |

最低限必要なもの  |

あって良かったもの  |

|

電話が通じない! 連絡手段を確保しよう! 地震などの大きな災害が起きると、家族や友人のことを心配して、たくさんの人が電話をかけます。しかし、これが電話が通じにくくなる原因にもなります。そんな時に便利なのが「171災害伝言ダイヤル」。 家族や手話サークルのみんなで使い方を覚えておきましょう。左記は、一般の方が使用する「171災害伝言ダイヤル」です。家族や手話サークル、近隣の方に、この「災害伝言ダイヤル」を見せて、『もしもの時!』協力してもらいましょう。 |

①まずは、毛布を広げる |

②毛布の近くに怪我人を寄せる |

③つぎは、身体を起こす |

④毛布を身体の近くに寄せる  |

⑤毛布を身体の下に敷く  |

あれっ!?おくるみみたいだね  |

⑥このように引っぱり救助する  |

痛そうな感じがしてますね |

|

おんぶ結びの基本です 【バンダナ2枚使用】  |

畦地さん失礼!オンブするよ  |

ヨイショッ!意外とかるいなぁ  |

|

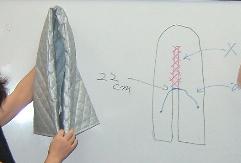

材料:防災キルト、ヒモ、タオルを4枚(4枚中3枚は頭巾の中に埋める。) タオル3枚を22cmに折る。 3枚合わせて布と色違いの糸一本で、2cm位のしつけ縫い。 防災キルトは、筒縫いにミシンをかける。 筒になっている中へタオルを通して、半分折り合わせ、後頭部あたりを半分網目のように縫い合わせて出来上がり! 筒の中へ、 赤ちゃん用のオムツとか、タオルを入れておくと、怪我をした時に裂いて包帯替わりになる。 タオルが必要なときに、取り出せるように、大まかに仕付ける。 |

|

|

|

|

|

| A① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |

|  |  |  |  |  |  |

| B① | ② | ③ | ④ | ⑤ |

|  |  |  |  |

|

|

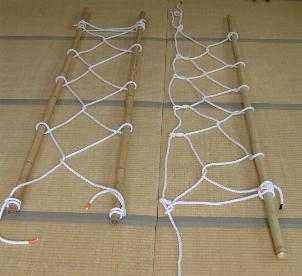

| ① 今から、毛布と竹でタンカを作ります。よく見てください。 | ② | ③ ケガしてるからそおっと、そおっとね。 |

|

|

|

| ④ ひざの掛けて | ⑤ 慎重に、慎重にね。 | ⑥ そうれ!運ぶよー! |

|

|

|