(耳マーク)

国際シンボルマーク

ロゴマーク

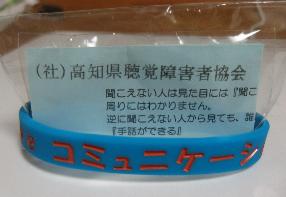

青いリストバンド【高知県】

(JR 東日本)

普及啓発シンボルマーク

宇和島市で運用開始

避難所と避難場所

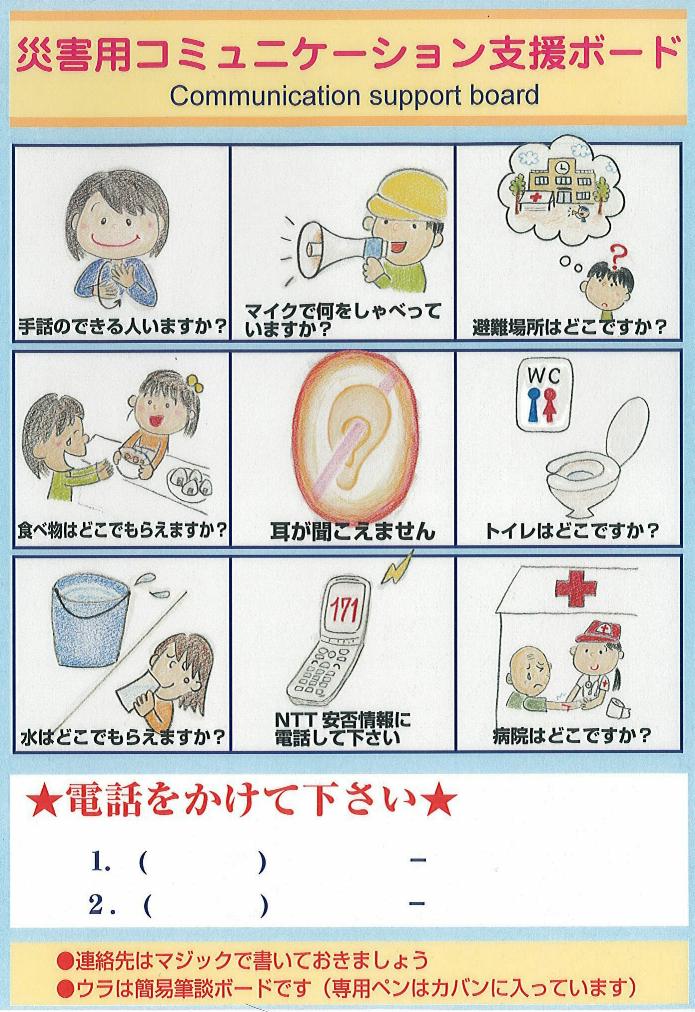

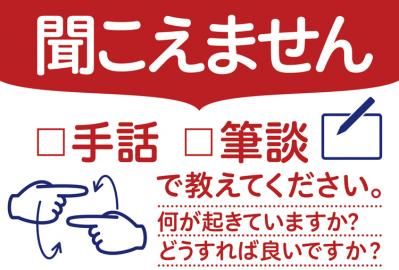

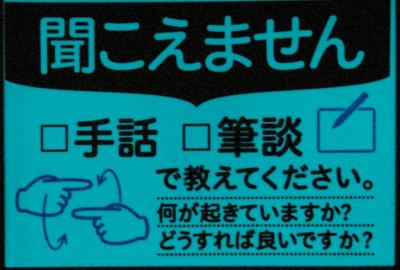

支援ボード

アプリ版

「ガチャピー」

| 四万十市の幡多福祉保健所(幡多県税事務所)に手話通訳者が設置 週5日(月・火・水・木・金) |

|

平成29年4月3日に、四万十市の幡多福祉保健所(幡多県税事務所)に手話通訳者が設置されました。 平成30年度からも、四万十市の幡多福祉保健所(幡多県税事務所)に手話通訳者設置が週3日→週5日なりました。手話通訳者はこれまで通りに土森さんが担当になります。幡多地域の在住の皆さんや県外にお住まいの皆さんが、幡多地域に帰られた時に、困った事があれば、設置手話通訳者に相談することができます。是非ご利用ください。 |

|

|

★場所 幡多福祉保健所(幡多県税事務所) ★利用時間 月曜日から金曜日までの週5日(9時〜17時迄) 土、日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)は休み ★連絡 電話・FAX 0880-34-9633 |

|

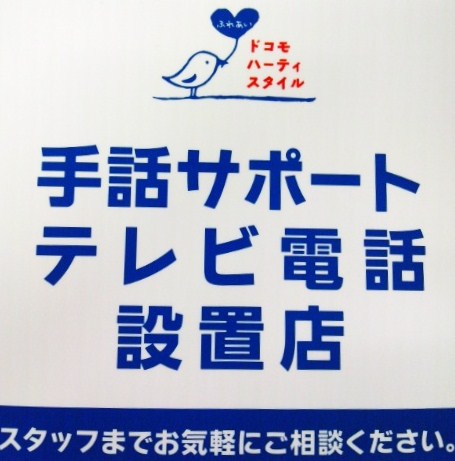

テレビ電話による応対サポート 手話や外国語で会話されるお客様も気軽にお越し頂けるよう、テレビ電話による応対サポートを行っております。 テレビ電話を通じて手話通訳者が手話で受け答えします。また、ドコモショップ全店に簡易筆談器をご用意しておりますのでお気軽にご利用ください。 ドコモ・ハーティプラザについて すべてのお客様に使いやすい製品・サービスを追求していくユニバーサルデザインの考え方にもとづいた、設備と応対の充実店舗として、東京と大阪に開設しています。 |

|

|

←「手話サポート」のマークは設定店のみに貼っています。 ・手話サポートを導入している店舗は愛媛県と高知県に11店舗あります。(2013,7,1現在) 愛媛県7店舗 ドコモショップ宇和島店、ドコモショップ八幡浜店、ドコモショップ重信店、ドコモショップライブルク店(松山市南江戸)、ドコモショップ愛媛店(松山市宮西)、ドコモショップ今治店、ドコモショップ新居浜国道店 高知県4店舗 ドコモショップ土佐店、ドコモショップ高知店、ドコモショップ潮江店、ドコモショップ南国店 |

|

〔有〕アポトライ 代表取締役の井上 貴博さんの薬局は5軒。そのうち4軒は手話の出来る薬剤師、事務員が勤務しています。 平成2年に宇和島市内にダテ薬局を開局し、平成12年に、なんぐん薬局を開局しました。 他にアーチ薬局(吉田町)、岩松薬局(津島町)があります。 |

|

障害者にやさしい「手話交番」 2006年10月20日17時50分 / 提供:ライブドア・ニュース 警視庁全体で、計204人の手話技能試験資格者 【ライブドア・ニュース 2006年10月20日】− 聴覚や言葉に障害を抱える人にやさしい社会作りの一環として、警視庁は、手話能力の高い警察官を配置した「手話交番」や携帯電話などから文字による110番通報ができる「警視庁110番サイト」を開設している。 「手話交番」12カ所と「手話駐在所」1カ所が設置されたのが1994年5月。手話のできる警官の移動などがあり、都内には現在、新橋駅前交番や上野公園内にある動物園前交番など9カ所に、手話技能試験資格者24人(1級7人、2級17人)の警察官が配属されている。警視庁全体では、1級39人、2級165人の計204人の手話技能試験資格を取得する警察官が勤務し、手話の受講を希望する警察官は年2回、東京都聴覚障害者連盟のセンターで講習を受けられる。 また、警視庁では、聴覚や言語に障害がある人が事件や事故にあったとき、携帯電話から文字で通報できるように、インターネット上の専用ホームページにアクセスして110番通報する「警視庁110番サイト」も紹介している。事件と事故のいずれかを選択した後、警察官が現場に向かうための情報として、住所と目印などの設問に答える。次の内容に関する設問では、「交通事故にあった」などと理由を説明する。最後に名前を書き込み送信する。 「手話交番」では、道案内のほかに、ろうあ者同士のトラブルに対し、警察官が両者から手話で事情を聞いた後に和解に導いたり、震災時の警報器具のアドバイスに応えるなどしているという。【了】 ライブドア・ニュース 佐藤学 |

|

|

ハンディ解放 触感で楽しむTDL 手話キャストは100人 2009.2.4 09:14 このニュースのトピックス:夢と魔法の国 ディズニー 香りをかいだり、手で触れてみたり…。視覚障害者にも花や動物、遊園地を楽しんでもらうという試みが広がっている。 聴覚や言葉が不自由な人には、手話ができるキャストが対応する。ミッキーマウスの手が描かれたバッジが目印だ。平成11年に部内の認定制度を始めたところ、現在約100人に増えた。 TDR運営のオリエンタルランドも「昭和58年のTDL開園当初から段差の解消などに努めてきたが、石畳みなどのテーマパークの特性も重視しなければならない」という。資料を送付したり、ネット上で「どのアトラクションなら対応できるか」などの情報提供を行っている。 |

|

<JAL(日本航空株式会社)>手話のできるCAたちが「手話バッジ」を着用 JALには手話ができるCAが約100人いるが、これまでは外見で手話ができるかどうかを判別することはできなかった。また、何らかの申告がない限りCAから手話での対応が必要な乗客かを判断する手段もなかった。2010年のゴールデンウイークに筑波大学付属聴覚特別支援学校高等部に在学していた東京成徳大学1年生の井上彩香さん(19)が、機内でCAの岡田敦子さんと手話で会話をしたことをきっかけに「手話のできる人がいることがわかるようにしてほしい」という要望を高校の生徒や教職員約60人で行ったアンケートとともにJALへ提出、岡田さんたちの尽力もあって「手話バッジ」の導入が実現した。「手話バッジ」はレベルに応じて「手話」バッジ(手話検定4級以上のレベル)と「手話勉強中」バッジ(手話検定5級レベル)の2種類。全国の空港カウンターにも指さしでコミュニケーションができる案内ボードも用意された。 羽田空港(東京都大田区)では、福岡行き午前9時25分発JAL309便の搭乗口で「手話バッジ」導入について説明するアナウンスと手話のデモンストレーションが行われ、井上さんが「手話バッジ」を着けた岡田さんとともに同便に乗り込んだ。 井上さんは「実現できるとは思わなかったので、本当にうれしい。安心して飛行機に乗れます」と笑顔をみせていた。JALでは今後、CAだけでなく空港カウンターなどの地上職員にも手話のできる職員を増やしていくことにしている。【米田堅持】 |

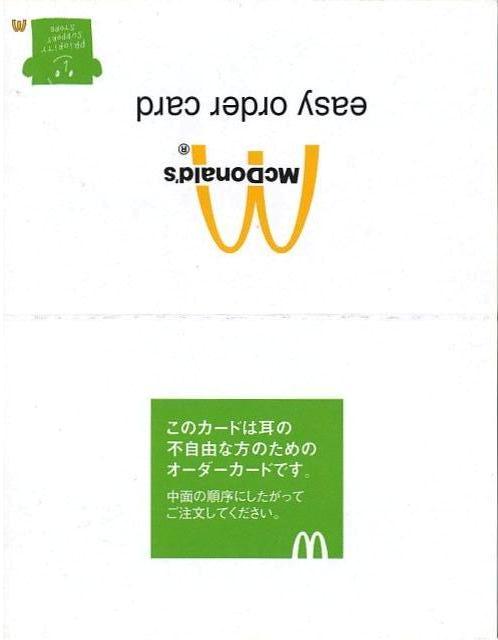

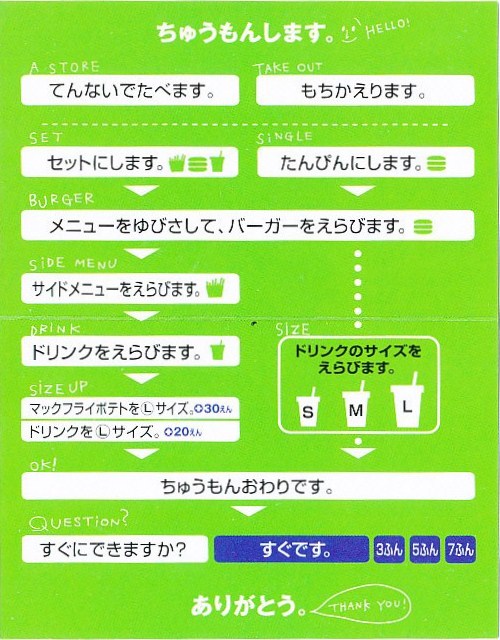

| マクドナルド、手話による応対を開始 −日本マクドナルド、全店舗で− |

|

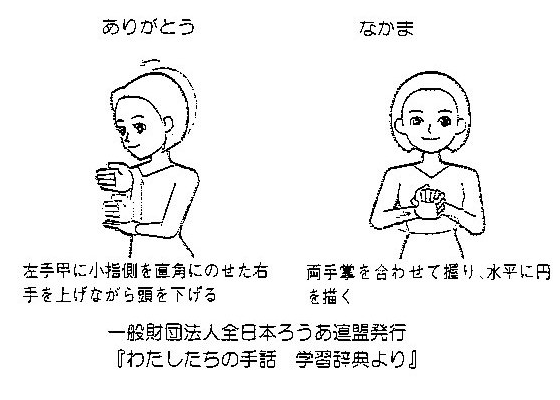

日本マクドナルドは、約3,700の全国の店舗において、聴覚に障害のある顧客に手話による応対がおこなえる準備が、ほぼ整ったと発表した。 この試みは、株式上場に伴い、「店舗を通してパブリックカンパニーとして社会に貢献できることはないか」と始められたもので、今回は、各店舖のマネジャー(社員、アルバイト)全員と接客スタッフ(アルバイト)有志が手話対応の習得をおこなった。 同社ではこれまでも、個店別には手話対応を実施していた店舗があるが、今回はマニュアルとDVDを用いて全店一斉での取り組みをおこない、「ありがとうございます」「ご注文は何になさいますか」などの基本的な手話での接客応対のほか、「お水をもらえますか」など、簡単な手話が読み取れるように学習が進められた。 各店舗の準備状況には若干の差があるが、準備の整った店舗は店頭に手話対応のステッカーを掲出するとともに、対応可能なスタッフは胸に、手話対応バッジを付けて対応にあたることになっている。 今回のトレーニング期間は、約2ヶ月間。昨年6月に導入したDVDトレーニング教材を使用して、動画による効果的な学習がおこなわれた。 同社では、今後ともより多くのスタッフの対応が可能となるよう継続的にトレーニングを進めていく考え。 |

| 日本マクドナルドは9月1日から、「マクドナルド」の全店舗(2001年8月末時点で3702店舗)で、聴覚に障害のあるお客に対し、手話による接客応対を始めた。これは、今年7月の株式上場に伴い、「店舗を通してパブリックカンパニーとして社会に貢献できることはないか」と手掛けた試み。これに向け、各店舗のマネジャー全員(社員、アルバイト)と、接客スタッフ(アルバイト)の有志が手話による応対の仕方を習得した。 「マクドナルド」は、これまでも手話応対を行っていた店舗があるが、全店一斉での取り組みは、これが初めて。マニュアルとDVDを用い、「ありがとうございます」「ご注文は何になさいますか」などの基本的な接客や、「お水をもらえますか?」といったお客からの手話による問い掛けの読み取りができるよう、約2カ月かけて学習を進めた。店舗により準備状況に若干の差はあるが、準備の整った店舗は、店頭に手話応対のステッカーを掲出すると共に、応対可能なスタッフは、胸に手話バッジを付けて接客に当たる。 同社は、より多くのスタッフが応対可能になるよう、今後も継続的にトレーニングを進めていく方針。 日本マクドナルドでは手話の出来る人はこのマークを用意しています。 四万十市内の『マクドナルド フジグラン四万十店』には、手話の出来る店員がいます。 |

|

|

| 折り曲げると外側面 | 折り曲げると中面 |

|

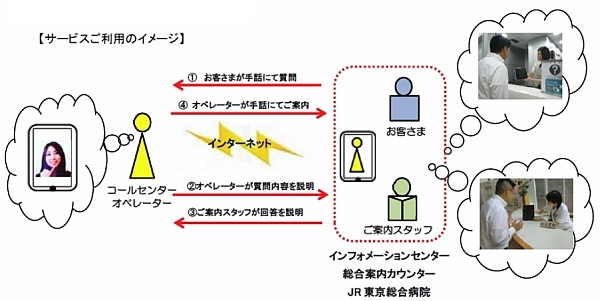

JR東日本は6月4日、タブレット端末を使った遠隔手話通訳サービスを山手線内の案内所などで試験的に導入すると発表した。アップル社のタブレット端末「iPad」のテレビ電話機能を活用し、手話の遠隔通訳を行う。 手話でのコミュニケーションを希望する利用者が案内所を訪れた場合、案内スタッフがiPadをコールセンターに接続。利用者は画面に向かって手話で質問し、オペレーターが質問内容を案内スタッフに説明する。質問に対する回答を案内スタッフが口頭で説明すると、回答内容をオペレーターが手話で利用者に案内する。 このサービスはアールシステムとの提携により提供する「テルテルコンシェルジュ」の手話通訳を利用する。手話のほか英語や中国語、韓国語、日本語との遠隔通訳にも対応する。 サービスの試行は、JR東京総合病院の外来棟1階総合案内や東京駅、品川駅、上野駅、池袋駅などのインフォメーションカウンター、総合案内カウンターで、営業時間内のうち9時から17時まで実施する。試行期間は6月17日から2014年3月31日まで。 |

|

マークデザインについて 龍の耳が海の中に落ち、耳は転じて龍の落し子になる。ろうとしての龍の耳が海の中に落ちたことになれば、たつの落し子はろうあ者を象徴するシンボルになる。たつの落し子は耳を型どっており、愛嬌があり、全国のろう者のマスコットとされている。これを全日本ろうあ連盟のマークに採用した発案者は大原省三画伯である。全国にいろいろな龍の落し子のマークがありその統一をはかるため、新しく作成することになった。第14回全国ろうあ者大会のマークが非常に好評なので、この機に全日本ろうあ連盟の正式マークとして利用することとした。このマークは次の三点をポイントにデザイン化したものである。 |

| ■3月3日耳の日にちなんだ「3」の数字 ■ろう者の「ろ」の字 ■耳のかたちを総合して、単純な表現で見やすいもの。 |

|

高知県聴覚障害者協会 高知県聴覚障害者協会幡多支部 |

|

デフリンピック(聾者のオリンビック) ろう者のデザイナー、ラルフ・フェルナンデス(Ralph Fernandez)作で、国際的なろう者スポーツのコミュニティのポジティブでパワフルなシンボルです。「手話」「ろう文化」「結束と継続」といった強い要素がこのロゴマークに集約されています。 手の形が「OK」「GOOD」「GREAT」を意味するサインが重ねられており、それはまた「デフリンピック」の手話を表しています。さらに「結束」を表現しています。 ロゴマークの中央は「目」を表しており、ろう者が視覚中心の生活を営んでいることを示しています。また、赤色、青色、黄色、緑色はアジア太平洋、ヨーロッパ、全アメリカ、アフリカと4つの地域連合を表現しています。 |

|

|

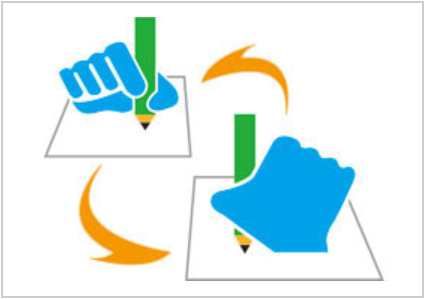

手話マーク 【対象】ろう者等、手話を必要としている人 【意味】 ろう者等から提示:「手話で対応をお願いします」 窓口等で掲示:「手話で対応します」 「手話でコミュニケーションできる人がいます」等 |

|

筆談マーク 【対象者】筆談を必要としている人 (ろう者等、音声言語障害者、知的障害者、外国人なども含みます。) 【意味】 当事者から:「筆談で対応をお願いします」 窓口等で :「筆談で対応します」 |

|

日本手話通訳士協会のロゴ 日本手話通訳士協会設立20周年を記念し、いくつかの記念行事を行った。日本手話通訳士協会のロゴの選定もその一つである。ロゴは私たちの財産となるものと考え広く会員に公募した。数点の応募作品の中から選び更に修正を重ね、この度特許庁に商標登録出願を行った。今後、このマークが正式に当協会のシンボルとなる。 ロゴは赤いハートの上にJASLIの文字がデザインされている。赤いハートは「愛」と「暖かさ」を象徴している。 |

|

財団法人郵政互助会の助成により新たに作成した「手話通訳士」バッジ。日本手話通訳士協会に登録する手話通訳士全員に配布された。 「手話通訳士」バッジ |

聞こえない人と聞こえる人のコミュニケーションをつなぐリストバンド 「耳が聞こえません」「手話ができます」「聴覚障害について知っています」―耳が聞こえない人を交えた“会話”の端緒にしてもらおうと、高知県聴覚障害者協会がリストバンドを作製、販売している。青のシリコン製で、表面には「We Love コミュニケーション」の文字。着けていれば、聴覚障害があることや、手話が使えることなどを一目で理解し合えるという取り組みだ。

聞こえない人と聞こえる人のコミュニケーションをつなぐリストバンド 「耳が聞こえません」「手話ができます」「聴覚障害について知っています」―耳が聞こえない人を交えた“会話”の端緒にしてもらおうと、高知県聴覚障害者協会がリストバンドを作製、販売している。青のシリコン製で、表面には「We Love コミュニケーション」の文字。着けていれば、聴覚障害があることや、手話が使えることなどを一目で理解し合えるという取り組みだ。 高知県版のリストバンドは、「We Love コミュニケーション」と表示することで、障害者と健聴者の双方からアピールでき、日常も使いやすい形態になった点が新しいという。

高知県版のリストバンドは、「We Love コミュニケーション」と表示することで、障害者と健聴者の双方からアピールでき、日常も使いやすい形態になった点が新しいという。 |

聞こえない人は見た目には『聞こえない事』が周りにはわかりません。 逆に聞こえる人からから見ても、誰が 『手話ができる』『私たち(聴覚障害者)をわかってくれている』人なのかわかりません。 こりゃ、めった(困った)!どうしよう?で、『We Love コミュニケーション』の 文字入りシリコンアームバンドを作りました。(文字色:オレンジ、イエロー、マゼンタ、ネービー、白、ピンク) これを身に着けていればみんななかま。安心して暮らせるよね。 (一社)高知県聴覚障害者協会 TEL088−822−2794 FAX088−875−5307 |

|

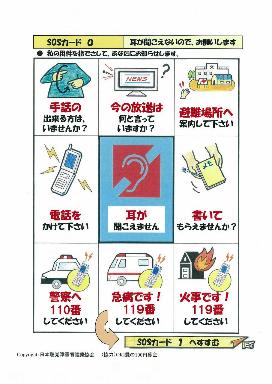

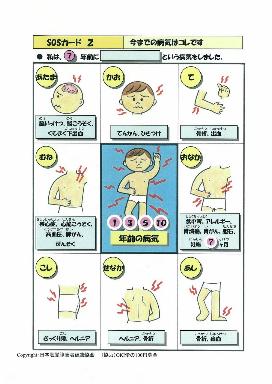

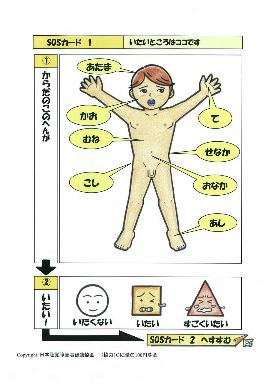

◇耳がきこえません/手話ができます 県内の17の手話サークルでつくる県手話サークル連絡協議会は12日、松山市本町6の県視聴覚福祉センターで、会員や聴覚障害者ら約100人が参加して災害研修会を開いた。東日本大震災を受けて同協議会が作った「災害用バンダナ」や「SOSカード」の活用法など、聴覚障害者の防災対策を協議した。【中村敦茂】 紫とピンクの災害用バンダナは対角線の半分側に耳の絵と「耳がきこえません」の文字、反対側は両手の絵に「手話ができます」と付せられている。避難所などで障害者が首や腕などに巻けば、耳が不自由であることを周囲に伝えられるし、支援者が巻けば障害者が見つけやすい。折り畳み式のSOSカードは、開くと九つのマス目にそれぞれ「書いてもらえませんか?」「放送は何と言っていますか?」などとイラスト付きで記され、指を差して要望を伝えられる。 この日は参加者にバンダナとカードが配られ、7グループに分かれ活用法を議論。「非会員の障害者への配布は行政を通じてできないか」「仕事をしている障害者もおり、職場にも置いてほしい」「カードの裏に病歴や既往症も書いておけば」などの意見が出た。 |

|

「災害用バンダナ」 ←耳が聞こえません 手話ができます→ 半分に折って三角にし、頭に巻くと、災害時でも、すぐに、聞こえない人なのか、手話ができる人なのかが、分かるようになっています。 |

|

「SOSカード」→ 折り畳み式を開くと九つのマス目にそれぞれ「書いてもらえませんか?」「放送は何と言っていますか?」などとイラスト付きで記され、指を差して要望を伝えられる。 |

|

|

|

|

テレビ・プッシュシステムとは 災害時の緊急情報をテレビにお知らせするシステムです。 テレビ視聴中やテレビがオフの状態であっても、緊急時には自動で電源が入ったり、画面を自動で切り替えます。 |

|

聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク) 普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている人です。表示しない場合、道路交通法違反になります。 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。 |

|

聴覚障害者のシンボルマーク(耳マーク) 聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。聴覚障害者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。 このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、コミュニケーションの方法への配慮について御協力をお願いいたします。 |

|

|

身体障害者標識 肢体不自由のかたで、大型又は普通自動車免許(いづれも1種)に条件を付されている場合は、道路交通法により、車体の前面と後方の両方に、身体障害者標章を表示します(努力義務です)。 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。 |

|

|

ほじょ犬マーク 身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬のことをいいます。「身体障害者補助犬法」が施行され、現在では公共の施設や交通機関・デパート・ホテルなどの民間施設でも身体障害者補助犬が同伴ができるようになりました。 補助犬はペットではありません。体の不自由な人の体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されて、衛生面も管理されています。お店の入口などでこのマークを見かけたり、補助犬を連れている人を見かけた場合は、ご理解、ご協力をお願いします。 |

|

視覚障害者のための国際シンボルマーク 世界盲人連合が、1984年10月にサウジアラビアのリヤドで開催した設立総会で採択したもので、「このマークを手紙や雑誌の冒頭に、あるいは歩行用に自由に使用してよい。色はすべて青にしなければならない」とされています。信号機や国際点字郵便・書籍などで見かけるマークです。このマークを見かけた場合には、視覚障害者への利用の配慮について、ご理解、ご協力をお願いします。 |

|

国際シンボルマーク(車いすマーク) 障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いいたします。 |

|

オストメイトマーク オストメイト(人工肛門・人工ぼうこうを保有する人)の利用に配慮した設備があることを表しています。オストメイト対応のトイレの入り口や案内誘導プレートなどに表示されています。 |

|

ハートプラスマーク 内部障害・内臓疾患を示すマークとしてつくられました。内部障害(心臓、呼吸機能、じん臓、ぼうこう・直腸、小腸、免疫機能、肝臓等)や内臓疾患(難病、その他内蔵機能疾患)は、外見から分かりにくいため、一般社会にその存在を視覚的に示し、理解の第一歩とするために、このマークが生まれました。このマークを着用している方を見かけた場合には、内部障害への利用の配慮について、ご理解、ご協力をお願いします。 |

|

「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク 視覚に障害を持つ方が白杖を頭上50cm程度に掲げ、周囲にSOSのシグナルを示す「白杖SOSシグナル」に対する普及を啓発するマークです。 ポイント ・白杖SOSのシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートをしてください。 |

|

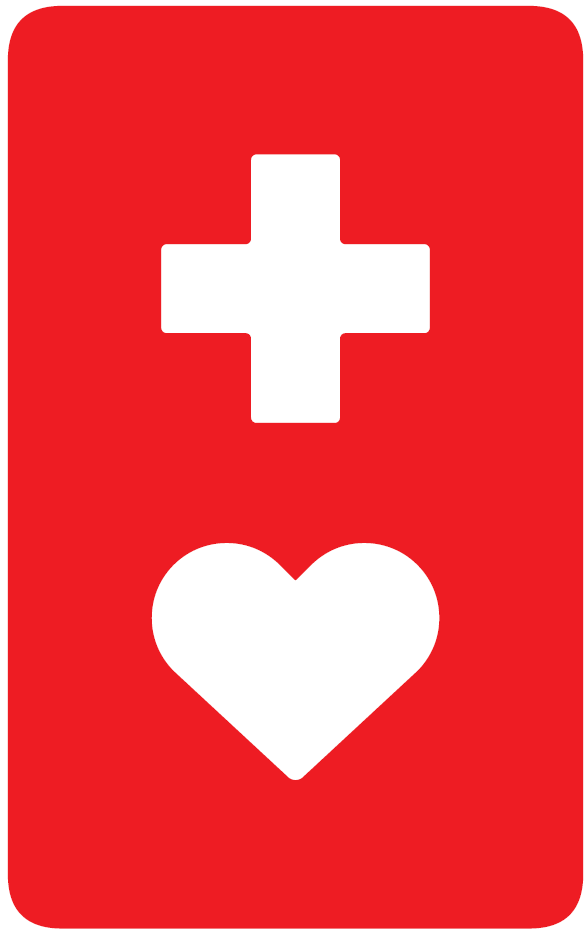

ヘルプマーク 援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない障害者や内臓疾患・難病患者、または、妊娠初期の方などが、周囲に障害や心身の状態への配慮を求め、援助を受けやすくするために東京都が作成したマークです。 このマークを着用されている方を見かけた場合には、配慮の必要性についてご理解とご協力をお願いいたします。 |

|

|

|

|

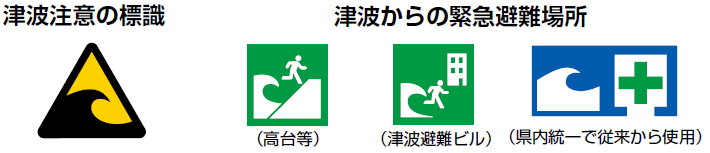

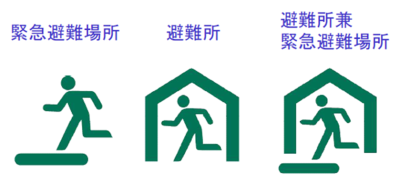

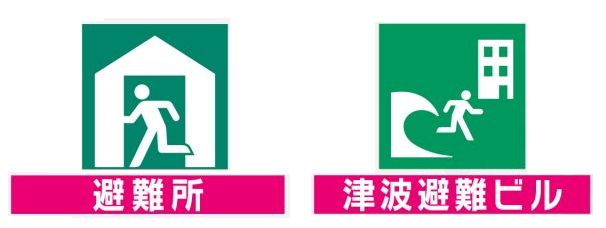

●避難場所とは 津波などから一時的に避難するための高台や津波避難ビル等をいう。 |  |

| |

| ●避難所とは 災害時に自宅が全壊した場合や、水や電気等が使用できない場合に、一定、期間生活を送る建物等をいう。 |

|

高齢運転者マーク 普通自動車を運転することができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある人です。 |

|

初心者マーク 普通自動車免許を受けた人で、当該自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年に達しない人です。 |

パーキングパーミット |

パーキングパーミット制度とは(制度導入の背景及び制度の概要) 高知県では「こうちあったかパーキング制度」 県内の公共施設、ショッピングセンター、病院、銀行などに設置された身体障害者等用駐車場(車いすマークがある駐車場)は、障害のある方など歩行困難な方のために設けられたスペースですが、健常者等が車を停めるため本来必要とする障害者等が利用できないとの声があります。 そこで、当該駐車場の適正利用を図るため、利用対象者に県内共通のパーキングパーミット(身体障害者等用駐車場利用証)を交付し、当該駐車場を設置する事業所等の協力を得ながら、歩行困難者の方々に配慮した福祉社会づくりを推進するものです。 平成23年7月1日から、四国及び中国地方の全ての県で、利用証の相互利用ができるようになりました。 これにより、高知県の利用証の交付を受けた方は、高知県以外の中四国8県で登録されている協力施設でも利用することができます。 |

|

|

利用できる駐車場 県内の公共施設、学校、警察、病院、民間企業(商業施設、金融機関、飲食・宿泊施設等)などで、制度の趣旨に賛同のあった施設の駐車場です。 協力施設については、添付ファイル「協力施設一覧」を御覧ください。 利用できる駐車場には、ステッカーや看板等により利用者が利用可能な旨の案内表示があります。 利用者の方は、自動車のルームミラー等にかけるなど、外から見えるように利用証を掲示してください。 申請・交付手続き 県障害福祉課、県出先機関(地域福祉課等)、市町窓口等で原則としてその場でお渡ししますが、窓口によっては申請のみ受け付け、後日、利用証を県から郵送でお届けする場合があります。 郵送、FAX又は電子メールによる申請は、県障害福祉課のみで受け付け、後日利用証を郵送でお届けします。 交付に係る手数料は無料です。申請窓口は、添付ファイル「申請窓口一覧」を御覧ください。 |

|

|

NTT西日本では、耳や言葉の不自由な方向けに、外出先でのコミュニケーションツールとして1983年より「電話お願い手帳」(冊子版)を継続して発行してまいりました。近年、インターネットに接続できる携帯端末(スマートフォン、タブレット、フィーチャーフォン等)の普及が進んでいることを踏まえ、「電話お願い手帳Web版/アプリ版」を提供しております。ぜひご利用いただきますようお願いいたします。 |

|

★私のかわりに電話をかけていただけますか 「家族へ連絡してほしい」 「警察へ電話をかけてほしい」 「タクシーを呼んでほしい」時など |

|

★わかるように合図していただけますか 病院や銀行などの呼出でわかるように合図してほしい時など |

|

★お急ぎでなければお願いしたいことがあります 「場所を教えてほしい」 「緊急避難場所に案内してほしい」 「ファクスを貸してほしい」時など |

|

★今、何が起こっているのですか 駅構内のアナウンス、災害時など、すぐにその場の状況を知りたい時など |

|

← 聞こえません

太陽光や電灯の光を蓄え、暗い場所で約10時間発光する。(夜間蛍光)→ |

|

|

手話でどうぞ シールは「聞こえません 手話(筆談)で教えてください」と書かれた障害者用のほか、 「手話でどうぞ 筆談もします」と書いた支援者用も作製。名刺サイズで胸や腕などに貼る。 |

|

← 耳が不自由です → 耳の不自由な方、お手伝いします |

|

ロゴマーク NEXCOの頭文字「N」を3次元的に造形することによって、未来へと続く高速道路のダイナミズムをあらわすと同時に「道を走ること」がもたらしてくれる心の躍動感を表しています。また、組み合わせるロゴタイプは丸みと広がりを持たせたボールド書体によって、ゆとりある道路空間を表現しています。また、高速移動中でも高い視認性を実現しています。 |

ブランドネーム「NEXCO西日本(ねくすこにしにほん)」 会社の英語表記「West Nippon Expressway Company Limited」の頭文字の一部からとりました。このブランドネームは、同時に、私たちの姿勢や熱意を示した−“みち”とともに、“みち”の先へ−を表す「Next(次なる)」と「Co(「共に」を意味する接頭語)」の2つの語を包含しています。 ブランドカラー「ネクスコ・ブルー」 西日本・南日本の海と空の明るさをイメージした、鮮やかで清潔感のある青色。 |

|

ボタンの無いタイプ ボタンの設置されていない非常電話についても、非常電話の受話器を上げただけでお客さまが電話をかけたおよその位置がわかりますのでご安心ください。 ↓ 係員の話を聞く事と係員に対するお話の両方が困難なお客さまは、受話器を上げてから、受話器をたたくなどの合図で緊急事態の発生をお知らせください。 |

|

ボタンのあるタイプ 故障・事故・救急・火災の状況を表示したボタンが設置されている非常電話では、あてはまるボタンを押して下さい。お客さまの電話をかけたおよその位置及び通報の種類がわかります。 ↓ ・係員の話を聞くことができるお客さまは、こちらからの質問に対して、受話器をたたくなどの合図でお返事ください。 または ・係員に対してお話できるお客さまは、受話器を上げてしばらくたってから、一方的で構いませんので、わかる範囲の情報(何が起こったのか、けが人の有無、車が車線上にあって危険かどうか等)をお話ください。 |

|

平成19年3月

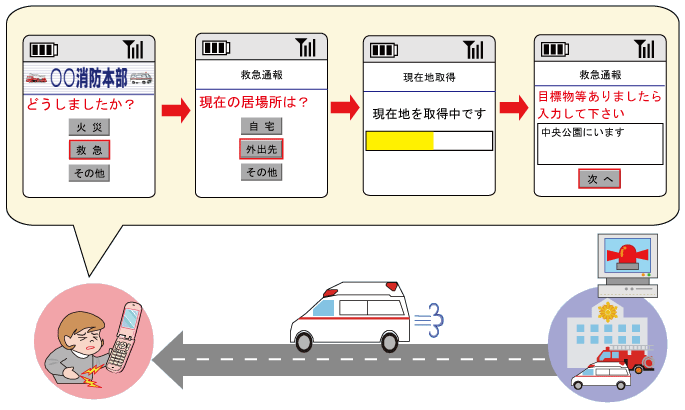

※日本消防設備安全センターホームページより抜粋 ガチャピーは、日本消防設備安全センター 消防ITシステムの推奨を受けました ■消防ITシステム等推奨とは この推奨制度は、高度な情報通信技術を用いて、消防防災分野において有効に活用できると認められるシステム及び機器を推奨し、消防機関等に情報提供を行うことにより、広く普及を図り消防防災活動に役立てることを目的としています。 ■推奨の対象製品 消防ITシステム等の推奨の対象となるのは、情報通信技術を活用して新たに考案され、若しくは改良開発されたもので、消防防災業務又は災害現場の利便性又は安全性の向上に寄与するものであること等の一定の要件が満たされている製品です。 (平成21年2月 推奨証の有効期間 更新済 ) |

| 緊急Web通報システム 「ガチャピー」 「ガチャピー」は、聴覚・言語障がいの方々が簡単に携帯電話で「119通報」できるシステムです。 また災害時の「安否確認」にもご利用いただけます。 【簡単操作】 簡単なケータイ電話の操作だけです。 「救急・火災」のどちらかを選ぶだけ! 外出先でも「自分の居場所」を消防に通報することができます。 GPS機能が無い携帯電話でも、外出先から通報する事ができます。 災害時、ご家族への「安否確認」も簡単操作で行えます。 携帯電話は、3キャリア(ドコモ・au・ソフトバンク)に対応しています。 【簡単導入】 各消防本部はシステム導入のための設備投資は一切必要ありません。 インターネットの接続できるパソコンがあれば「OK」です。 |

|

|

皆さん、はじめまして わたしたちはNPO日本レスキュー支援協会です。 「ガチャピー」は、聴覚障がい者及び音声言語障がい者の方々が携帯電話を利用して、簡単に消防へ119通報ができるシステムです。 聴覚・言語障がいの方々に、いざという時の安心安全のお守りとしてご利用していただければ幸いです。 これからも、聴覚・言語障がいの方々が安心して暮らせる社会を目指してガチャピーの普及活動を行ってまいります。 どうぞよろしくお願いします。 ◆ガチャピーに関するお問合せ ガチャピーを導入している消防への見学も受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。 特定非営利活動法人日本レスキュー支援協会 (愛媛県指令15県推第10221号) 愛媛県新居浜市南小松原町8-66 TEL:0897-37-6688 FAX:0897-37-6866 E‐MAIL:info@npo-r.jp |

|

日本自動車連盟 JAFの基本理念 JAFは、自動車ユーザーに対し、安全と安心の支えとなるサービスを提供するとともに、交通の安全と環境のための事業活動を積極的に推進し、健全なくるま社会の発展に貢献します。 |

| 困った!JAFを呼びたい!→JAFロードサービスが選ばれる理由は… ★JAFは自動車ユーザーの皆さまの「安全と安心の支え」となるサービスを提供します。 ★JAFは年中無休・24時間・全国ネットで、品質の高いロードサービスを提供しております。 「バッテリー上がり」や「キー閉じこみ」などでお困りの際、JAF会員はほとんどの場合で料金は無料です。 ★利用回数の制限はなく、自宅駐車場や公共駐車場など路上以外の場所へも駆けつけます。(部品代・燃料油脂代等の実費、15km以上のけん引、会員無料の範囲を超える作業などの場合は料金を頂戴します。) また、高速道路上のロードサービスでは、道路管理者等への安全対策の要請やJAF自ら後方警戒車両を配備するなど、お客様と作業の安全確保に努めています。 ★JAFは会員をはじめとする自動車ユーザーの皆さまへ、「安全と安心の支え」となるロードサービスを提供しています。 |

|

|

ユニバーサルデザインの7原則The Center for Universal Design, NC State Universityによる原文 1.どんな人でも公平に使えること 2.使う上で自由度が高いこと 3.使い方が簡単で、すぐに分かること 4.必要な情報がすぐに分かること 5.うっかりミスが危険につながらないこと 6.身体への負担がかかりづらいこと(弱い力でも使えること) 7.接近や利用するための十分な大きさと空間を確保すること |

|

マタニティマーク 妊娠初期の妊婦さんは、特に体調に留意しなければならない時期にもかかわらず、まだお腹が目立たないので、電車内などでなかなか席を譲ってもらえなかったりします。 そんな現状をふまえ、マタニティマークは登場しました。 |

|

エコマーク 「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベル。マークのデザインには「私たちの手で地球を、環境を守ろう」という意味が込められています。 |

|

公共広報機構マーク キャンペーン概要 ACジャパンの広告活動にはいくつかの種類の違うキャンペーンがあります。毎年20種類以上の新しい広告が作られ、7月1日をスタートに、メディア会員社の持つ広告枠を通して世の中に出て行きます。 |

|

全国キャンペーン 日本に住む多くの人に共通する社会問題をテーマに広告を制作し、それを全国のメディアを通して発信します。国民一人ひとりに問題の重大さを認識してもらい、現状を改善していこうとするものです。ここ数年、2〜3のキャンペーンを展開しています。 地域キャンペーン 全国8つの地域(北海道・東北・東京・名古屋・大阪・中四国・九州・沖縄)がそれぞれ抱える問題の中からテーマを見つけて広告を制作、そのエリアのメディアを通して展開するものです。 支援キャンペーン 公共福祉に取り組む非営利活動団体にACジャパンの仕組みを利用してもらうキャンペーンです。ここ数年は9〜10の団体を支援しています。 臨時キャンペーン(不定期) 災害発生時に緊急にキャンペーンを立ち上げ、支援を呼びかけます。 国際共同キャンペーン(不定期) 海外で公共活動を展開する団体との共同キャンペーンです。これまでに日米共同キャンペーン、日韓共同キャンペーンを行っています。 公共広告CM学生賞 会員校の学生が実際に公共広告CMを制作して応募するコンテストを毎年実施しています。未来を担う若い世代が、広告制作を通して公共広告への理解を深め、社会に主体的にかかわる「公」の意識を育むことを目的としています。 AC・NHK共同キャンペーン ACジャパン制作のCMをNHKで、NHK制作のCMを民間放送で放映するという交換キャンペーンです。 |