|

|

|

|

「耳が聞こえません」「手話ができます」「聴覚障害について知っています」―耳が聞こえない人を交えた“会話”の端緒にしてもらおうと、高知県聴覚障害者協会がリストバンドを作製、販売している。青のシリコン製で、表面には「We Love コミュニケーション」の文字。着けていれば、聴覚障害があることや、手話が使えることなどを一目で理解し合えるという取り組みだ。

聴覚障害は外見で分かりにくいため、手話を学んだ人が聴覚障害者を把握できず、実際の会話につながりにくい。聴覚障害者から見ても、相手が手話を使えるかどうかなどの判断がつかず、他者に声を掛けにくいという。高知県聴覚障害者協会はこうした状況を打破しようと、気軽に着けられるリストバンドを考案した。 色は、高知の空と海をイメージした青。聴覚障害者が耳が聞こえないことを周知する手段とするほか、手話ができる人や、手話はできなくても聴覚障害について理解している人たちが、聴覚障害者に対して「気軽に話し掛けて」と意思表示することも想定している。 他県での取り組みには、災害時などの非常用に「耳が聞こえません」などと大きく書かれたバンダナや缶バッジがある。 高知県版のリストバンドは、「We Love コミュニケーション」と表示することで、障害者と健聴者の双方からアピールでき、日常も使いやすい形態になった点が新しいという。 |

|

◇耳がきこえません/手話ができます 県内の17の手話サークルでつくる県手話サークル連絡協議会は12日、松山市本町6の県視聴覚福祉センターで、会員や聴覚障害者ら約100人が参加して災害研修会を開いた。東日本大震災を受けて同協議会が作った「災害用バンダナ」や「SOSカード」の活用法など、聴覚障害者の防災対策を協議した。【中村敦茂】 紫とピンクの災害用バンダナは対角線の半分側に耳の絵と「耳がきこえません」の文字、反対側は両手の絵に「手話ができます」と付せられている。避難所などで障害者が首や腕などに巻けば、耳が不自由であることを周囲に伝えられるし、支援者が巻けば障害者が見つけやすい。折り畳み式のSOSカードは、開くと九つのマス目にそれぞれ「書いてもらえませんか?」「放送は何と言っていますか?」などとイラスト付きで記され、指を差して要望を伝えられる。 この日は参加者にバンダナとカードが配られ、7グループに分かれ活用法を議論。「非会員の障害者への配布は行政を通じてできないか」「仕事をしている障害者もおり、職場にも置いてほしい」「カードの裏に病歴や既往症も書いておけば」などの意見が出た。 【2012年(平成24年)8月】 |

|

|

羽田空港(東京都大田区)では、福岡行き午前9時25分発JAL309便の搭乗口で「手話バッジ」導入について説明するアナウンスと手話のデモンストレーションが行われ、井上さんが「手話バッジ」を着けた岡田さんとともに同便に乗り込んだ。 井上さんは「実現できるとは思わなかったので、本当にうれしい。安心して飛行機に乗れます」と笑顔をみせていた。JALでは今後、CAだけでなく空港カウンターなどの地上職員にも手話のできる職員を増やしていくことにしている。 【米田堅持】 【2012年(平成24年)3月】 |

| 【写真】出発前に手話で「手話バッヂ」導入を搭乗口で説明する岡田さん=東京都大田区の羽田空港で2012年3月25日午前、米田堅持撮影 |

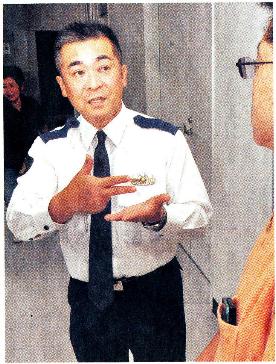

中村署のロビーで警察官が住民と向き合っていた。交通庶務主任の矢野佳孝さん(50)。免許更新などに訪れる聴覚障害者に、仕事の合間を縫って学んだ手話で対応する。

中村署のロビーで警察官が住民と向き合っていた。交通庶務主任の矢野佳孝さん(50)。免許更新などに訪れる聴覚障害者に、仕事の合間を縫って学んだ手話で対応する。| 高知大丸(高知市帯屋町1丁目)は14日から、従業員対象の手話教室を始めた。 障害のある人らへの接客サービス向上を目指す研修の一環。 約240人の社員が6回に分かれ、県聴覚障害者協会の山中睦子会長の講義を約3時間ずつ受ける。 【写真】県聴覚障害者協会の山中睦子会長=左=から手話の講義を受ける高知大丸の社員(高知市追手筋1丁目の高知大丸ピアンタビル) 【2010年6月】 |

|

| 裁判員制度 審議・評議、手話通訳士介し 聴覚障害者が裁判員として参加する模擬裁判が6日、松山地裁で開かれた。四国では初めての試みといい、手話通訳士3人が交代で審理や評議の内容などを聴覚障害者に伝えた。 この日の模擬裁判には、聴覚障害者で県聴覚障害者協会副会長の青井均さん(53) が裁判員として参加した。大家から退去を求められた男がマンションの自室にライターで火をつけ、壁などを焼損した現住建造物等放火事件を想定した裁判で、青井さんは手話を使って被告に質問=写真。検察官や弁護士はモニターを使いながら事件について説明した。 青井さんは裁判を前に手話通訳士と約6時間打ち合わせ、裁判官や検察官、弁護士にゆっくり話すことや手話が見えやすい座席の確保などを地裁側に事前に要望していた。 青井さんは「通訳も話し手の言葉の抑揚や雰囲気まで伝わるよう手話をしてくれた。非常にわかりやすく、おくすることなく意見が言えた」 と手話で振り返った。(伊藤喜之) 【2009年4月 】 |

|

| 四万十清流消防署員の皆さん 2009年1月31日(土) 高岡郡四万十町の、四万十清流消防署本署の全署員20人が、 聴覚障害者の緊急時に対応できるよう、講師の秋田知恵子さんの指導の下、手話の習得に励んでいます。 署員は 「【いざという時には連絡できる】という安心感を 聴覚障害者のみなさんに与えることができたら」と張り切って手話を学んでいます。 【2009年1月 】 |

|

|

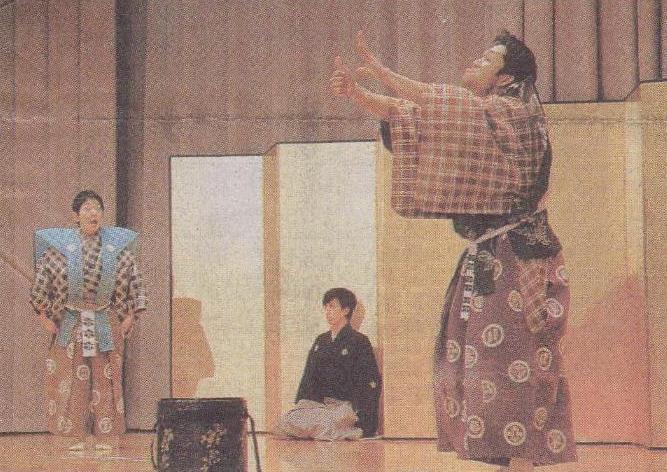

手話による狂言公演が、高知市中万々の県立高知ろう学校で24日開かれ、約300人の生徒や保護者らが、身ぶり手ぶりのユーモラスな演技を楽しんだ。 県立高知ろう学校創立80周年記念行事の一環として、国内外の舞台で手話狂言を行っている日本ろう者劇団(東京)の劇団員3人を招いた。 【2008年11月 】 |

|

10月から障害者向け新方式

10月から障害者向け新方式  2007年秋愁章受賞者が2日付で内閣府から発表された。愛媛県関係では、進んで社会奉仕活動に参加した人をたたえる緑綬愁章一団体、業務に精励し模範となった人を顕彰する黄綬愁章4人、公衆の利益に貢献したり公共の事務に精励したりした人に贈る藍綬愁章2人の計6人・一団体は受賞した。県内受賞者の中から業積の一端と喜びの声を紹介する。

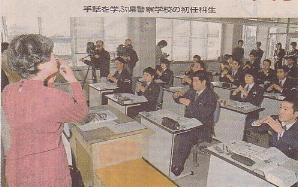

2007年秋愁章受賞者が2日付で内閣府から発表された。愛媛県関係では、進んで社会奉仕活動に参加した人をたたえる緑綬愁章一団体、業務に精励し模範となった人を顕彰する黄綬愁章4人、公衆の利益に貢献したり公共の事務に精励したりした人に贈る藍綬愁章2人の計6人・一団体は受賞した。県内受賞者の中から業積の一端と喜びの声を紹介する。| 慣れない手つきで懸命に自分の思いを手話で伝えようとする初任科生たち(県警察学校で)松前町西古泉の県警察学校で30日、「手話教養」が初めて行われ、初任科第140期生の29人が受講。 聴覚障害者らを講師に招き、巡回連絡や交番勤務で実際に使われる手話を学んだ。 障害者に対する理解や人の心の痛みが分かる警察官を育てようと企画。 初任科生らは、「表情はやわらかく、体全体で表現しよう」と指摘されながら、言いたいことを伝えようと懸命に取り組んでいた。 参加した土居麻衣子巡査(27)は手話を習うのは初めてといい、「勤務時など聴覚障害者の方に出会ったら、きちんと対応できるようにしたい」と話していた。 【2007年12月 】 |

|

八幡浜市立八幡浜総合病院で3日、専任の手話通訳者が耳の不自由な患者を介助する事業がスタートした。聴覚障害者の不安を取り除くために市が取り組んでいる「コミュニケーション支援事業」の一環で、当面週に1度常駐する。県内では社会福祉協議会などから病院に手話通訳者が派遣される例はあるが、専門の通訳者が待機するのは初めてという。市福祉事務所は「利用状況をみて回数を増やすなど福祉の充実につなげたい」としている。

八幡浜市立八幡浜総合病院で3日、専任の手話通訳者が耳の不自由な患者を介助する事業がスタートした。聴覚障害者の不安を取り除くために市が取り組んでいる「コミュニケーション支援事業」の一環で、当面週に1度常駐する。県内では社会福祉協議会などから病院に手話通訳者が派遣される例はあるが、専門の通訳者が待機するのは初めてという。市福祉事務所は「利用状況をみて回数を増やすなど福祉の充実につなげたい」としている。 ◇監督の教え子「先生がいて今の僕がある」

◇監督の教え子「先生がいて今の僕がある」 23日から兵庫県西宮市の甲子園球場で始まる第79回選抜高校野球大会に初出場する室戸高校(室戸市室津)の横川恒雄監督(54)が高知ろう学校(高知市中万々)に勤務していた当時の教え子らが25日の初戦、甲子園に応援に行く。敬愛する監督の晴れ舞台。「僕たちも一緒に戦う」と燃えている。

横川監督は平成元年から8年間、高知ろう学校で社会科の教諭として教壇に立った。その間、ソフトボール部の監督も務め、毎日放課後には約2時間、練習に汗を流したという。

現在同校に勤務する樋口徳明教諭(29)は、横川監督の教え子の一人。中等部1年―高等部3年までの6年間をソフトボール部員として横川監督と過ごした。

キャプテンも務めた樋口さんは、当時の横川監督を「練習は厳しかったけれど、試合で負けた時は『負けるのも一つの勉強。これから頑張っていけば、きっといいことがある』と手話を交えて言葉を掛けてくれた」と振り返る。

生徒が社会に出た時に役立つようにと、横川監督は学校外での活動機会を増やし、近くの高校と練習試合をした。冬には一般のロードレースにも積極的に参加した。

「『自分に厳しく』という先生の教えは、弱かった自分を変えてくれた」と話す樋口さん。室戸高校の甲子園出場が決まった直後、「先生のためにできることをしよう」とかつての仲間に募金を呼び掛けた。募金は県内や愛知県、愛媛県在住の卒業生ら約20人から集まり、10日に横川監督に直接手渡した。

「お世話になった横川先生の甲子園での初戦は見たい。同じ雰囲気を味わいたいと思った」。樋口さんはそんな思いから、初戦には高知ろう学校の卒業生ら11人で甲子園に応援に向かう。

「僕たちも一緒に戦うので、結果を恐れずに全力で。スタンドから、室戸高の一員としてしっかり応援したい」と樋口さんは笑顔を見せた。

23日から兵庫県西宮市の甲子園球場で始まる第79回選抜高校野球大会に初出場する室戸高校(室戸市室津)の横川恒雄監督(54)が高知ろう学校(高知市中万々)に勤務していた当時の教え子らが25日の初戦、甲子園に応援に行く。敬愛する監督の晴れ舞台。「僕たちも一緒に戦う」と燃えている。

横川監督は平成元年から8年間、高知ろう学校で社会科の教諭として教壇に立った。その間、ソフトボール部の監督も務め、毎日放課後には約2時間、練習に汗を流したという。

現在同校に勤務する樋口徳明教諭(29)は、横川監督の教え子の一人。中等部1年―高等部3年までの6年間をソフトボール部員として横川監督と過ごした。

キャプテンも務めた樋口さんは、当時の横川監督を「練習は厳しかったけれど、試合で負けた時は『負けるのも一つの勉強。これから頑張っていけば、きっといいことがある』と手話を交えて言葉を掛けてくれた」と振り返る。

生徒が社会に出た時に役立つようにと、横川監督は学校外での活動機会を増やし、近くの高校と練習試合をした。冬には一般のロードレースにも積極的に参加した。

「『自分に厳しく』という先生の教えは、弱かった自分を変えてくれた」と話す樋口さん。室戸高校の甲子園出場が決まった直後、「先生のためにできることをしよう」とかつての仲間に募金を呼び掛けた。募金は県内や愛知県、愛媛県在住の卒業生ら約20人から集まり、10日に横川監督に直接手渡した。

「お世話になった横川先生の甲子園での初戦は見たい。同じ雰囲気を味わいたいと思った」。樋口さんはそんな思いから、初戦には高知ろう学校の卒業生ら11人で甲子園に応援に向かう。

「僕たちも一緒に戦うので、結果を恐れずに全力で。スタンドから、室戸高の一員としてしっかり応援したい」と樋口さんは笑顔を見せた。  南国市のサニーマート 提示で筆談対応

南国市のサニーマート 提示で筆談対応 聴覚障害者が役場や病院などで説明を受けたり、協議する場合に利用されるのが手話通訳派遣事業。県によると過去5年間は年間約420件の実績があり、派遣理由は通院が最も多かった。

聴覚障害者が役場や病院などで説明を受けたり、協議する場合に利用されるのが手話通訳派遣事業。県によると過去5年間は年間約420件の実績があり、派遣理由は通院が最も多かった。 | 県警察学校 初任科生の教養科目に交通事故の注意表現学ぶ 県警察学校では11月30日、伊予郡松前西古泉の同校で、交通勤務などに必要な手話の実務を学んだ。県警は4月に採用した初任科生から手話教養を取り入れている。 初任科生29人が受講。手話通訳士の河野静枝さん(60)松山市の指導で、聴覚障害者に交通事故への注意を促す連絡方法などを練習。両手をぶつけ、はじける動きが交通事故を表すことや、名前や仕事、住所の尋ね方なども学んだ。 河野さんは「手話が通じなくても、口の形や地面に書いて伝えるなど、あきらめないで努力してほしい」と呼び掛けた。 今村豪巡査(29)は「聴覚障害者に意思が通じるとうれしかった。興味を持って勉強していきたい」と話した。 【写真=手話を学ぶ県警察学校の初任科生】 【2006年12月】 |

|

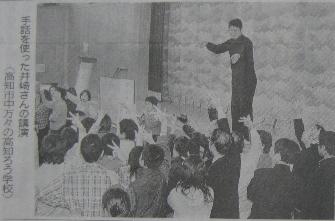

| 高知ろう学校で講演 聴覚障害児・者の発達について考え、障害への理解と認識を深める「聴覚障害教育を考えるつどい」が18日、高知ろう学校(熊野定校長)で開かれ、県内の難聴学級に通う児童生徒や保護者らが見学した。 NHK「みんなの手話」の講師や日本ろう者劇団の代表代行を勤める井崎哲也さん(54)=東京=が、参加した約120人と一緒に、手話を使った数遊びや棒を使った発想ゲームを行いながら講演。 生徒らは体の動きや表現を交えながら、棒をバットに見立てて振ったり、上履きをのせて皿回しを表現するなど、自由なアイデアを次々と披露。会場は大きな拍手と笑顔に包まれた。 井崎さんは「表現する力は子どもにとっては大切。埋もれた才能をどんどん引き出して、表現することに自信と喜びを感じられるようにしてほしい」と話していた。 【手話を使った井崎さんの講演(高知市中万々の高知ろう学校)】 【2006年11月:社会】 |

|

|

愛媛県宇和島市丸之内の薬剤師井上貴博さん(41)は、同市内で薬剤師を対象にした手話の普及に取り組んでいる。「胸の前で両手を合わせて『お大事に』と伝えるだけでも、安心してもらえるはず」と信じている。

10年以上前、耳の不自由なお客さんが来店した。処方せんを基に調薬したが、本来は伝えるべき用法、効能をうまく説明できなかった。「こんなことで聴覚障害者が安心して利用できるのか。その疑問が出発点でした」

2001年の県薬剤師会のアンケートでは、薬剤師の65%が「聴覚障害者に服薬の仕方を十分に説明できた」としたのに対し、聴覚障害者の68%が「うまくコミュニケーションできなかった」と答えた。意識の大きなズレを知り、手話の普及を思い立った。

2月、聴覚障害者を講師に迎えて手話勉強会を始めた。処方せんに沿って用法や効能、副作用を伝える訓練をした。全6回の勉強会を修了した24人の薬剤師仲間が、手話ができることを示す黄色いバッジを胸に店頭に立つ。

「今後は、勉強会を県内に広げたい」。薬局が聴覚障害者に安心して利用してもらえる場所になるよう目指している。 【2006年9月】 |

|

ペットボトルを束ねた手作りいかだのタイムレース「四万十チャレンジ2006〜環境(エコ)SHIPコンテスト〜」が27日、四万十市鍋島の四万十川で開かれた=写真。参加した30隻の約60人に観客約1千人が大きな声援を送り、岸辺には同市の特産品や環境にやさしい商品を提供する店も並び、にぎわった。

催しは中村青年会議所の創立50周年記念事業の一環で、環境問題への意識を高めようと企画。レース前、選手を代表して保育園で保育士を務める東司さん(28)と保護者の山本誠さん(30)の2人が「四万十川の雄大な自然に臆(おく)することなく環境のことを考え競技に挑戦します」と宣誓した。

レースはいかだに2〜4人ずつ乗り込んでオールやパドルでこぎ、川の流れを10メートルほど横切ってから流れに乗り、約70メートル先にゴールするまでの速さを競った。ペットボトルを横や縦にしてひもで組んだもの、ビニールテープで包み込んだものなど様々。懸命にこいでも前進しないチーム、バランスが悪くて転落する人もいた。

いかだのデザインや心に残るチームを選ぶ審査があり、優勝チームに10万円、2位に3万円、特別賞4チームに各2万円が贈られた。いかだのペットボトルはレース終了後、選手たちが解体してリサイクルに回した。

ペットボトルを束ねた手作りいかだのタイムレース「四万十チャレンジ2006〜環境(エコ)SHIPコンテスト〜」が27日、四万十市鍋島の四万十川で開かれた=写真。参加した30隻の約60人に観客約1千人が大きな声援を送り、岸辺には同市の特産品や環境にやさしい商品を提供する店も並び、にぎわった。

催しは中村青年会議所の創立50周年記念事業の一環で、環境問題への意識を高めようと企画。レース前、選手を代表して保育園で保育士を務める東司さん(28)と保護者の山本誠さん(30)の2人が「四万十川の雄大な自然に臆(おく)することなく環境のことを考え競技に挑戦します」と宣誓した。

レースはいかだに2〜4人ずつ乗り込んでオールやパドルでこぎ、川の流れを10メートルほど横切ってから流れに乗り、約70メートル先にゴールするまでの速さを競った。ペットボトルを横や縦にしてひもで組んだもの、ビニールテープで包み込んだものなど様々。懸命にこいでも前進しないチーム、バランスが悪くて転落する人もいた。

いかだのデザインや心に残るチームを選ぶ審査があり、優勝チームに10万円、2位に3万円、特別賞4チームに各2万円が贈られた。いかだのペットボトルはレース終了後、選手たちが解体してリサイクルに回した。  病院のリハビリ助手として働きはじめてはや3ヶ月たちました。緊張が続く日々、患者さんから話しかけてくる内容が読み取れず、「すみませんが、耳が不自由なのでゆっくり言ってください。」とお願いすると、「ありゃまあ、そう、あたしも耳が遠いきよ」と、思いもかけない言葉が返ってきて、ああそうかと心がほんわかとなりました。

病院のリハビリ助手として働きはじめてはや3ヶ月たちました。緊張が続く日々、患者さんから話しかけてくる内容が読み取れず、「すみませんが、耳が不自由なのでゆっくり言ってください。」とお願いすると、「ありゃまあ、そう、あたしも耳が遠いきよ」と、思いもかけない言葉が返ってきて、ああそうかと心がほんわかとなりました。|

四万十市古津賀の県立幡多農業高校で23日、聴覚障害者協会幡多支部(曽根恵子支部長)の8人を招き、2年生約140人が4教室に分かれて手話を学んだ=写真。同校は人権学習の一環として02年から年3回、いずれも2時間ずつの手話学習に取り組んでいる。 この日、生徒は手話による自己紹介や、両親ら家族、数字、仕事などの表現方法を復習したり新たに学んだりした。数字は、そろばんが基本になっていて片手で表現できて便利と教わり、3けたの金額や年齢、生年月日を表現してみた。 曽根支部長は「生徒は恥ずかしいのか、自ら表現するには勇気がいるみたい。手話をもっといっぱい教えてあげたい」と張り切っていた。 熱心に手を動かしていた豊嶋涼太君(17)は「細かい指使いが難しいけど、数字とおばあちゃんら家族の表し方はほぼ覚えた。もっと学んで、はたのう市場で通訳をしたい」と楽しそうに話した。 【2006年(平成18年)2月】 |

|

| 安芸市の伊尾木小 聴覚障害者について学んでいる安芸市伊尾木の伊尾木小学校の4年生7人がこのほど、同市土居で理髪店を営む聴覚障害者の中平哲夫さん(46)の店を訪ね、仕事の様子を見学した。 同校では総合的な学習の時間に、手話サークルの協力で手話を勉強。校外の音楽祭でも、全員が手話を交えた合唱を披露している。 中平さんの店を訪れた児童は、手話サークルメンバーに手話通訳してもらいながら「お客さんとのコミュニケーションの取り方は」「不便なことは」などと質問。中平さんは「相手の口の動きを見たり筆談もできます。電話に出られないのが不便です」と答えていた。 この後、児童らがお客さん役になって模擬散髪を体験。「長め」「短め」などと書かれた表を指差しながら、髪を切る長さの注文をした。 久保響君は「スムーズの仕事できるように、いろんな工夫がされていてびっくりした」。中平さんは「みんな恥ずがっていたが、手話でも筆談でもどんどん話し掛けてほしい」と話していた。 【写真:筆談用の表を指差しながら会話する中平さん=右と児童(安芸市土居) 【2006年(平成18年)2月:地域】 |

|

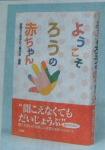

生まれつき耳が聞こえない子どもを育てる保護者で組織する「全国ろう児をもつ親の会」(岡本みどり代表 )がこのほど、「日本手話」で子育てをする家族の体験談をまとめた「ようこそ、ろうの赤ちゃん」(三省堂)を出版した。高知市鴨部の渡辺雅之さん(40)一家をはじめ全国33家族(7家族は写真のみ)が、手 話で心を通わせる日常を紹介している。

生まれつき耳が聞こえない子どもを育てる保護者で組織する「全国ろう児をもつ親の会」(岡本みどり代表 )がこのほど、「日本手話」で子育てをする家族の体験談をまとめた「ようこそ、ろうの赤ちゃん」(三省堂)を出版した。高知市鴨部の渡辺雅之さん(40)一家をはじめ全国33家族(7家族は写真のみ)が、手 話で心を通わせる日常を紹介している。| 交流:幡多農業高生徒、聴覚障害者と楽しく豚まん作り 高知手話を交わしながら、楽しそうに調理する豚まん実習交流の参加者たち=中村市の県立幡多農業高校で高知県中村市古津賀、県立幡多農業高校で24日(月)、県聴覚障害者協会幡多支部(曽根恵子支部長)のメンバーを招き、畜産クラブの生徒と調理を楽しむ「豚まん実習交流」が開かれた。 同校2年生が昨年、幡多支部に授業で手話を習ったことがきっかけの行事。中村、宿毛、土佐清水3市などから会員8人と、ボランティア手話通訳2人が参加。畜産クラブ部長の島津麻美さん(17)ら農産科学科3年生4人が指導した。 同校試食室で行われた実習では、ネギを刻んでいため、刻んだタケノコ、干しシイタケ、ショウガ、すり下ろしたナガイモ、豚ミンチと混ぜて、あん作り。小麦粉などを練って発酵させた皮に包んで蒸した。 参加者の1人で、宿毛市小筑紫の主婦、池とし代さんは「料理が好きなので、楽しみにしていました。包み方が難しいが、みんなで集まって作るのは、とても楽しい。家でも作ってみたい」と話していた。 指導した島津さんは「身振りを交えて作り方を説明しました。皆さんが喜んでくれて楽しい。習った手話も役立ちました」とうれしそうだった。 【古谷秀綱】 2004年5月 |

|

土佐清水市 手話奉仕員養成講座スタート

土佐清水市 手話奉仕員養成講座スタート |

バレーボール競技の聴覚・女子県チームの主将を務めた竹島春美さん(42)=高知市神田=は、卓球の世界大会で優勝経験を持つ元世界チャンピオン。 掛け替えのない仲間たちとともに、一つのボールを追い続けている。 竹島さんは中学1年から卓球を始め、21歳のときに「世界ろう者体育競技大会」の卓球女子シングルの部で優勝。 29歳までに3連覇を果たした。 その後、「卓球は30歳までと決めていた。やれることは全部やった。もう未練はない」と卓球の世界から引退。県聴覚障害者協会のメンバーとして手話ボランティアなどの啓発活動に取り組んできた。 バレーボールとの出合いは5年前。今のチームメイトの藤田由紀子さん(46)から「大会に出るにはメンバーが足りないから」誘われた。「最初は強いボールが来ると逃げていたですよ」と話す竹島さんも今はすっかりバレーボールのとりこ。 「卓球は個人競技で自分自身との戦い。でもバレーは団体競技。お互いに励まし合い、試合に勝てば一緒に分かち合える。卓球よりも楽しい」10日の初戦、県勢は宮城に惜敗。竹島さんは「もっと実力を付けたい。これからもバレーを続けていきたい」と悔し涙をぬぐったが、その表情には、仲間と一緒に新しい夢を見つけようとしている明るさが見えた。竹島さん 仲間と一緒に喜びを。 【写真】「これからもバレーボールを続けていきたい」と話す竹島さん(南国市スポーツセンター)2003年11月 |

高知警察署の1階ロビーには、週に2、3人は耳が不自由な人が訪れる。そこで、いつも応対するのは交通巡回員、政平美登理さん(50)。手話の腕前はテレビ番組で通訳を務めるほどで、同署では、ろう者の相談窓口になっている。

「交通事故や近所付き合いのトラブルなど相談さまざま。言葉が話せないと警察に来るのが怖いようですが。私が行くだけでほっとして笑ってくれるんです。」

手話を始めたのは15年前。駐車違反の取り締まりなどの業務の傍ら、ろう者の相談の乗り、数年前からはろう者がかかわる事件捜査や苦情処置も手伝っている。

交通事故では、現場まで付き添い、事故の相手方や警察官の話を通訳する。「『ここで止まったがやろ』『見えんかったら行かれん』と現場で説明することが重要なんです。」誠実な対応にろう者からの信頼は厚く、何度も相談に来る人も多いという。

「頼りにされることやりがいに感じてます」と明るく話すが、ろう者からの相談の半数以上は、管轄外だったり仕事があったりで対応できない。「ろう者の心細さを考えるとやるせない思い」と表情を曇らせる。

県警は手話の訓練を教養に取り入れているが、深いコミュニケーションができる人材は少ない。「ろう者の事情聴取は筆談で行われるケースが多い。外国人には必ず通訳が付くのに、なぜろう者には付かないんでしょうか」。県警全体の手話能力の強化を訴える。

さらに手話を生かそうと、法廷や医療現場の通訳に必要な手話通訳の勉強を始めた。周りから「体が心配になる」と言葉を掛けられても、「心が充実しちゅうき」と笑顔で切り返す。「もっと貢献したい」。政平さんの夢は尽きない。(社会部・奥村盛人)

高知警察署の1階ロビーには、週に2、3人は耳が不自由な人が訪れる。そこで、いつも応対するのは交通巡回員、政平美登理さん(50)。手話の腕前はテレビ番組で通訳を務めるほどで、同署では、ろう者の相談窓口になっている。

「交通事故や近所付き合いのトラブルなど相談さまざま。言葉が話せないと警察に来るのが怖いようですが。私が行くだけでほっとして笑ってくれるんです。」

手話を始めたのは15年前。駐車違反の取り締まりなどの業務の傍ら、ろう者の相談の乗り、数年前からはろう者がかかわる事件捜査や苦情処置も手伝っている。

交通事故では、現場まで付き添い、事故の相手方や警察官の話を通訳する。「『ここで止まったがやろ』『見えんかったら行かれん』と現場で説明することが重要なんです。」誠実な対応にろう者からの信頼は厚く、何度も相談に来る人も多いという。

「頼りにされることやりがいに感じてます」と明るく話すが、ろう者からの相談の半数以上は、管轄外だったり仕事があったりで対応できない。「ろう者の心細さを考えるとやるせない思い」と表情を曇らせる。

県警は手話の訓練を教養に取り入れているが、深いコミュニケーションができる人材は少ない。「ろう者の事情聴取は筆談で行われるケースが多い。外国人には必ず通訳が付くのに、なぜろう者には付かないんでしょうか」。県警全体の手話能力の強化を訴える。

さらに手話を生かそうと、法廷や医療現場の通訳に必要な手話通訳の勉強を始めた。周りから「体が心配になる」と言葉を掛けられても、「心が充実しちゅうき」と笑顔で切り返す。「もっと貢献したい」。政平さんの夢は尽きない。(社会部・奥村盛人) 高知新聞ニュース

高知新聞ニュース 中村市教委は今月から、聴覚障害者を対象に手話通訳付きのIT講習会を同市右山五月町の中央公民館で始めた。聴覚障害に対応したIT講習会は県内初で、幡多地域から約20人が参加し、「インターネットを覚えて世界を広げたい」と張り切っている。

「障害に対応したIT講習会への要望は強い」(市教委生涯学習課)が、今回の講習会は手話サークルの協力を得て実現。参加は市町村の枠を取り払い、幡多全域で呼び掛けた。

中村市教委は今月から、聴覚障害者を対象に手話通訳付きのIT講習会を同市右山五月町の中央公民館で始めた。聴覚障害に対応したIT講習会は県内初で、幡多地域から約20人が参加し、「インターネットを覚えて世界を広げたい」と張り切っている。

「障害に対応したIT講習会への要望は強い」(市教委生涯学習課)が、今回の講習会は手話サークルの協力を得て実現。参加は市町村の枠を取り払い、幡多全域で呼び掛けた。 土佐郡鏡村今井の==学校(山本絋道校長、57人)が行っている手話の授業を、村外からのボランティア講師が教え始めた。聴覚障害のある藤田由紀子さん(44)=土佐市=と竹島春美さん(40)=高知市。障害のある人が講師として招かれる授業は単発のものが多い中、鏡中では、10月まで週1回、計15時間実施。生徒たちと交流を深め、手話の大切さを伝える。

土佐郡鏡村今井の==学校(山本絋道校長、57人)が行っている手話の授業を、村外からのボランティア講師が教え始めた。聴覚障害のある藤田由紀子さん(44)=土佐市=と竹島春美さん(40)=高知市。障害のある人が講師として招かれる授業は単発のものが多い中、鏡中では、10月まで週1回、計15時間実施。生徒たちと交流を深め、手話の大切さを伝える。|

身体障害者との交流を通じて、相手の立場に立って考える子供になってもらおうと、宿毛市教委は12日、宿毛小学校で「障害者とのふれあい教室あすなろ」を開催。市内の小・中学生11人が聴覚障害者と卓球を楽しんだ。「あすなろ」は一昨年から始まり、手話教室や特別養護老人ホームでの体験ボランティアなどを実施している。今年は6月から来年2月まで8回、実際に車いすに乗ったり、福祉施設の訪問を計画している。 この日は耳の不自由な同市内の主婦、曽根恵子さん(33)を招いて、卓球で汗を流した。曽根さんは全国ろうあ体育大会の卓球シングルでも優勝したことのある実力者。子供たちは曽根さんから手を取って指導してもらった後、試合をしたが、1点を取るのにも一苦労。「やっぱりすごいねえ」「ハンディを7点ぐらいもらわないと勝てん」と驚いた様子だった。 続いて手話でお互いに自己紹介。初めて手話を学んだ子供もいたが、最後には全員で手話を使って、曽根さんに「ありがとうございました」と礼を言った。 【写真】曽根恵子さん(左から2人目)の指導で子供たちが卓球を楽しんだ「障害者とのふれあい教室あすなろ」(宿毛)1999年9月 |

|

|

中国手話も日本は奪った 聴覚障害者で、中国吉林省の長春ろうあ学校で教壇に立つ大森たかみ(中国名・高見)さん(38)=幡多郡西土佐村出身=の講演会が9日夜、中村市社会福祉センターで開かれ、聴覚障害者や手話サークルのメンバーら市民約70人が耳を傾けた。 大森さんははしかの高熱で耳が不自由に。県立高知ろう学校を卒業後、西土佐村役場や高知市の印刷会社などで15年間タイピストとして働いた。父親が旧満州の開拓団にいたこと、中国残留孤児が自宅近くに帰国したことから、中国の歴史や日中関係に興味を持ち平成元年に留学。長春大や北京師範大で中国語や中国手話など学び、2年前から長春ろうあ学校で教壇に立っている。 大森さんは「長春の手話の3分の1は日本式で、ほかの街にはない特殊なもの。日本語を押し付けた歴史を目の当たりにしてショックを受けた。」旧満州国の首都だった長春市に、かつて日本の支配がいまだ生々しく残っていることを話した。 また、ろうあ学校に卓球部を初めてつくり、2年後にデンマークで開かれる世界大会出場を中国首脳に働きかけていることも報告。「卓球を通じて子供たちに自信がついた。世界の舞台に立つことは夢をかなえると同時に、障害者の地位向上への一助にもなる」と熱意を見せた。 会場からは質問が続出、大森さんの頑張りに勇気づけられたという聴覚障害者も多かった。 【新聞 1995年(平成7年)2月】 |