| 2月13日(日)四万十市社会福祉センターにて、「交通安全について」の勉強会を実施しました。 講師は中村署の矢野佳孝警官と交通アドバイザーの松原若枝さんをお招きしました。矢野さんが手話で説明して下さったのでとても分かりやすかったです。最初にDVDを見ました。感覚、状況により場面が違ってくるという内容の映像でした。 その後、標識当てクイズ、運動神経体験をしました。質問コーナーでは「免許証を忘れて運転し出かけてしまった時はどうしたらいいですか?」とか「運転時に補聴器を忘れた時は?」とか「シートベルト着用の決まりは高速だけ?」など色々沢山質問し、講師の方はそれに詳しく答えてくれました。思ったより堅苦しくない優しい勉強会でした。 好評でしたので次回実施したいと思います。交通安全教養教室の終了後、茶話会をし、あっという間に時間になり解散しました。 |

| 聴覚障害者標識 (蝶マーク) |

|

|

高齢者運転者標識(紅葉マーク)は新しいデザインに変わりました。 |

|

習慣にしましょう(身につけましょう) 『まみむめも運動』 『ま』待つ!車が来ていたら通り過ぎるまで待つ 『み』見る!横断する前よく見て 左右の安全確認 『む』無理をしない!危険な近道より安全な場所で 『め』目立つ!夜間外出は反射材や明るい目立つ服装で 『も』もう一度!道路中央でもう一度左側の安全確認 |

|

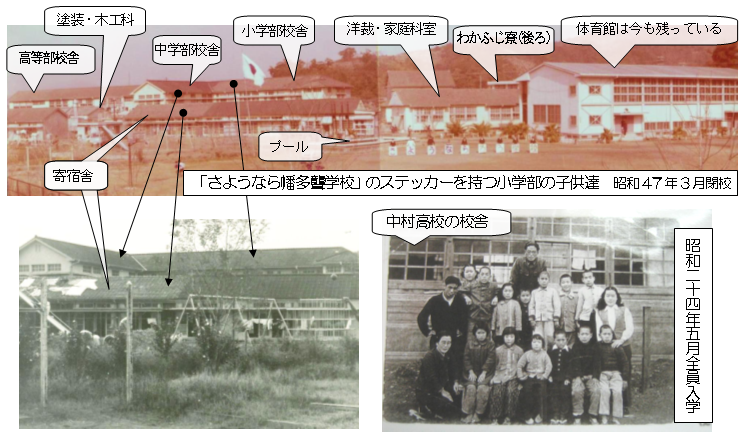

皆様明けましておめでとう。会長の竹葉と申します。…… 今日の会はご案内を申し上げた通りに我が母校が今年で61周年を迎えました。最初の卒業生が今のおじいさん、おばあさんになっていますが、立派に成長していらっしゃることが一番うれしいことです。どうぞ当時を思い出しながら童心に返りなつかしい話に花を咲かせてください。… |

|

|

|

|

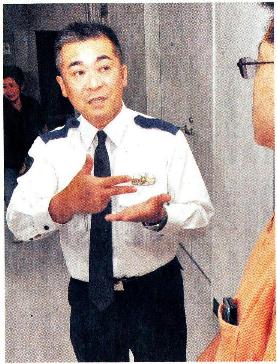

四万十市中村警察署に勤務している手話が出来るお巡りさん矢野佳孝さんを紹介します。 矢野さんは勤務して25年目に。よく転勤され、今は中村警察署にいます。矢野さんがいるから、ろう者は用事で中村警察署に出向きやすくなりました。四万十市内をパトロールしますので署内留守の場合があります。 2月9日高知新聞に掲載されたのでそのままコピーします。 |

| 中村署のロビーで警察官が住民と向き合っていた。交通庶務主任の矢野佳孝さん(50)。免許更新などに訪れる聴覚障害者に、仕事の合間を縫って学んだ手話で対応する。 高校卒業後、病院の受付けや、市役所の臨時職を経て、25歳で警察官に転職。小柄で優しげな風貌に温厚な性格で「たいそうな理由はない。自分みたいな性格の警察官がおってもえいかなって」と、笑う。 病院勤務時代、聴覚障害のある患者とやりとりで歯がゆい思いをした。筆談に頼るほかなく、本当のコミュニケーションでない気がした。 宿毛署員だった1995年、阪神大震災直後の兵庫県西宮市に応接で出勤。崩れた家屋を見回る任務に当たった。ある避難所で、若いボランティアの女性が滑らかな手話で年配の女性被災者と会話するのを目にした。被災者の安心した表情が印象的だった。 「一番必要な時にコミュニケーションがとれている。自分にこういう力があれば…」。 約15年ぶりに病院での歯がゆい記憶もよみがえり、手話を学ぼうと決意。3日に1回の夜勤など、忙しい勤務の傍ら四万十市が開く手話講座に通い始めた。 五十音を表す「指文字」などは予習でマスターする熱の入れよう。勤務を終え教室に駆け込んだこともあった。受講生には夜勤明けの看護師もいて、眠くなるとペンでつついて励まし合った。 「まだまだ方事のレベル」と謙遊するが、今では聴覚障害者から「安心して警察に行ける」と頼れている。 「人と人の理解は本来、お互いに『し合う』ものだと思う。ちょっとしたことでも、双方向のコミュニケーションが欠かせない。手話をもっと磨きたい」(幡多支社・ハ田大輔) 高知新聞 2011年(平成23年)2月9日 |

|

|

たとえば、コイケヤポテトチップスリッチコンソメ味Mサイズは、

ナトリウム量334mg×2.5=835mg=0.8gとなります。 ポテトチップスも、メーカーによって微妙に食塩量が違いますよ。 もっと情報を知りたい人は、「塩を減らそうプロジェクト」 http://www.shio-herasou.comです。 |

|

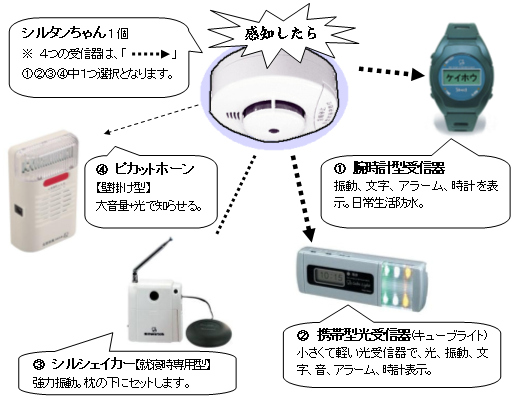

| 前回「ろうあ幡多27号」に掲載しましたのでもう一回見て下さい。 |

|

新発売 |

新発売 |

| 2011年3月 読売新聞 一部コピー 聴覚障害者用光る警報器、公共施設に義務化へ 総務省消防庁は、空港や駅、ホテルなど公共施設に対し、光を点滅させて知らせる聴覚障害者用火災警報器の設置を義務付ける方針を決めた。 消防法施行規則を改正し、ベル音などで異常を知らせるだけでなく、同時に光も使って伝えるよう求める。 新築施設を対象に2013年度からの適用を目指す。 火事の際、聴覚障害者は火災警報器の音や館内放送が聞こえず、ホテルなどへの宿泊や1人での行動に不安を覚える人が多いという。一方で、消防車のサーチライトの明かりでぼやに気づいたというケースもある。 現行の規則には、自動警報器の音の大きさや設置場所に関する規定はあるが、音以外についての基準は示されていない。ストロボのような閃光(せんこう)を繰り返して火災を知らせる警報器が市販され、聴覚障害者が自宅に取り付けるなどしているが、公共施設に関しては、施設整備マニュアルで「警報装置は光及び音声」と示している東京都の施設やホテルなど、設置は一部にとどまっている。 |

|

| 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に被災された皆様、親戚、知り合いがいる皆様に、心からお見舞い申し上げます。 ご無事と一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。 |

|

|

| 役に立つ商品情報 ゆれタンちゃん (地震保安灯) 地震や停電時にパッと点灯!安全と安心をお届けします。 急な停電や夜中の地震。 暗闇の中で懐中電灯にすぐ手はとどきますか? 地震保安灯の「ゆれタンちゃん」なら自動で点灯し、周囲を照らすので、安全・安心です。 まだ地震はおさまっていないのかもしれません。 地震保安灯ならロウソクと違い、点灯して火が消えたり、火災などになる心配がありません。 |

|

|

特徴 |

■価格:3,000円位 ■サイズ:幅72.2×奥行33.2×高さ67mm ■地震に反応して自動点灯:震度4程度の地震発生時、ライトが自動点灯し、約20分後に自動消灯します。 ■停電時に自動点灯:停電、ブレーカー落ちた時、ライトが自動点灯しますので暗闇でも安心です。 ■サイレン機能付き:サイレンスイッチをONにするとブザー音が鳴りますので居場所の確認や防犯として役にたちます。 ■ナイトライトとして使用可能:常夜灯(減光点灯)として、周囲が暗くなると自動点灯しますので夜間の足元灯として役にたちます。 ■携帯灯として使用可能:コンセントからはずすと、ライトが点灯し携帯灯として使用できます。 ■停電時:携帯灯として使用時:6時間以上点灯(満充電状態) ■感震時:約20分点灯します。 |

『3月6日耳の日に参加して』 この5、6年は毎年参加しています。年々盛り上がり参加者も増え、ろう者が主催で頑張る耳の日になっているように感じます。また私は毎回久しぶりにお会いできるろう者との語らいが楽しみの一つです。今回も70歳前後のろう者に話しかけました。残念ながら私の事は覚えていなかったのですが、ニコニコと話しをしてくれて嬉しかったです。そして、初めてお会いするろう者の方が毎回いらっしゃいます。今回もお一人いました。挨拶位しかできませんでしたが、12年通訳活動をしていても、ろう者の方を全員知るというのはナカナカ大変だなと思いました。健聴者も久しぶりにお会い出来る方がいてワイワイと騒ぎ、疲れましたが、楽しい一日でした。 E子さん |