楽しい宴もあっという間

友よ!仲間よ!

来年は宿毛で会いましょう!

(下ネタ話も随所随所にあったなぁ。みな爆笑してたなぁ)

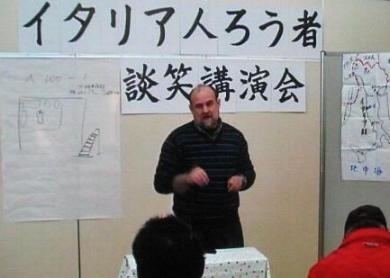

(下ネタ話も随所随所にあったなぁ。みな爆笑してたなぁ)| 今年の担当は『ともだち』手話サークル 2008年12月13日(土)、窪川で西部地区手話サークル合同忘年会がありました。 今年の担当は四万十町の『ともだち』手話サークルでした。 Nさんが「ここは寒いですが、遠いところから来て頂きありがとうございました。 みんなで交流を深めて楽しくやろう!」と挨拶しました。 |

楽しい宴もあっという間 友よ!仲間よ! 来年は宿毛で会いましょう! |

|

●揺れを感じたら 地震で揺れている時間は、大きな地震の場合、数分間続くことがあります。揺れを感じたら、丈夫な机やテーブルの下にもぐるな゛として、頭を守ります。揺れで目が覚めた時は、寝具にもぐり込むかベッドの下に入り、身の安全を確保しましょう。 |

|

|

●揺れている間は 地震の最中には、慌てて外に飛び出さないようにしましょう。屋根瓦や看板などが落ちてきて、ケガをする可能性があります。また、はだしで飛び出すと、割れたガラスなどの破片が足に刺さることもあるので危険! 揺れが収まってから、ドアを開けて出口を確保しましょう。動く時は家の中でもスリッパを履きます。 ●揺れが収まったら 地震の後で、最も怖いのは火災。すぐに火の始末をしましょう。大きく揺れいてる最中に無理をして火を消そうとすると、大やけどをする危険があります。もし、周囲のものに引火している場合は、小さい内であれば落着いて消しましょう。 |

|

|

●避難する時は、 避難する時は、徒歩で必ず靴を履き、ヘルメットや防災ずきんをかぶりましょう。持ち物は非常持ち出し品など、必要最低限の物にしましょう。また、混乱状態では、正しい情報が手に入りにくい状況になります。ラジオから発表される情報を、近所の人や知り合いに聞いて行動しましょう。(日頃から近所付き合いを大切に!) |

| 2.屋外で |

●落下物に注意! 狭い路地や塀ぎわでは、瓦などが落ちてきたり、ブロックやコンクリート塀が倒れてくる危険性があるので、近寄らないようにしましょう。切れたり、ぶら下がったりした電線も危険なので注意して下さい。屋根瓦や2階建て以上の住宅のベランダに置かれているエアコンの室外機、ガーデニング用のプランターなどは落下してくることがあります。頭上にも注意しましょう! |

|

|

●余震に注意! 大きな地震が発生すると、その後に長く余震が続く場合があります。余震はかなり大きな揺れになることもあるので、崩れかけた建物の下などに近づかないなど、注意が必要です。 ●危険な場所には近づかない 崖や川べりは、地盤のゆるみで崩れやすくなっている場合があるので、崖や急傾斜地など危険な場所には近づかないようにしましょう。また、海や川(河口部)のそぱにいる時は、津波に弔慰してください。 |

|

●急ブレーキをかけず、ハンドルをしっかり握り、前後の車に注意しながら徐々にスピードを落とし、道路の左側に停車します。エンジンを切り、揺れが収まるまで車外には出ず、何とか早めに携帯からの情報を入手しましょう。避難の必要がある場合は、車のキーをつけたままにし、ドアをロックしないで窓を閉めておきます。連絡先を見えるところに書き、貴重品を持って徒歩で避難しましょう。※車での避難は緊急自動車などの走行の妨げになるのでやめましょう。 |

|

1.天気予報の確認 夏の終わりから秋にかけての台風だけでなく、季節の変わり目には大気の状態が不安定になりやすく、低気圧が台風並みに発達することがあります。また、局地的に起こる大雨などもあるので、日ごろから天気予報に注意します。 2.近所の危険箇所を確認 「山の斜面に家がある」「近くに崖がある」など、自分の家の周りにはどんな危険があるのか、普段から観察しておきましょう。皆さんの住む自治体や町内会には、『防災マップ』『ハザードマップ』という、地域の危険な場所を示した地図を発行しているところもあるので、活用してください。 |

|

●家族の役割り分担 火を消す人、ドアを開ける人、お年寄りや子供を守る人、非常持出品を管理する人など、細かな分担を決めておきましょう。 ●非常備蓄品などの置き場所 非常備蓄品、非常持出品を置く場所を決め、みんなで確認するようにしましょう。また、食べ物の賞味期限切れや、ラジオ・懐中電灯の電池が切れてないかも確認しておきます。 ●家の危険箇所を確認 家の中では、どこが安全か?、また危険な箇所はないか?確認しておきましょう。家具は地震で倒れないよう、L字金具で固定したり、置き方を工夫したりしましょう。 ●家族との連絡方法は? 「災害用伝言ダイヤル」などによる連絡方法を決め、家族が離れ離れになった時の連絡方法を考えてみましょう。 ●避難場所・避難方法の確認 家の近くの避難場所や、避難場所までの道筋を確認しましょう。また、家にいる時、畑にいる時、学校にいる時など、いろいろな場面での非難方法を考えてみましょう。 |

前回22号発行しましたが…(右記図×)→改めて

電話が通じない! |

docomo場合 iモード災害用伝言板サービス 1、メッセージ登録 ●iモードから iメニュー ⇒ 災害用伝言板 ⇒ 登録 ●1携帯電話あたり10件登録出来ます。 10件超えるメッセージは古いものから上書きされる。 ●4種類を登録出来ます。 ・「無事です。」 ・「被害があります。」 ・「自宅に居ます。」 ・「避難所に居ます。」 2、メッセージ保存期間 1つの災害でのサービスを終了するまで。 3、メッセージ確認 ●iモードから iメニュー ⇒ 災害用伝言板 ⇒ 確認 ★他社のケータイ・PHSやパソコンなどから確認 http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi ★au http://dengon.ezweb.ne.jp ★ソフトバンク http://dengon.softbank.ne.jp ★ウィルコム http://dengon.willcom-inc.com au、ソフトバンク、ウィルコム 場合それぞれ出来ます。 説明はお店に聞いて見てね。 |

| 2009年1月31日(土) 高岡郡四万十町の、四万十清流消防署本署の全署員20人が、聴覚障害者の緊急時に対応できるよう、講師の秋田知恵子さんの指導の下、手話の習得に励んでいます。 署員は 「【いざという時には連絡できる】 という安心感を聴覚障害者のみなさんに与えることができたら」 と張り切って手話を学んでいます。 |

|